Le bouilli

au XIXe siècle

Le bœuf, qui, jusqu’au XIXe siècle, a été considéré avant tout comme un animal de travail, va peu à peu être « découvert » pour les vertus alimentaires de sa viande. Laquelle se prête surtout à la préparation d’un potage. Ainsi, en 1766, l’Anglais Tobias Smollett a pu constater lors d’un voyage en France : « Le bœuf français n’est ni gras ni consistant, mais très bon pour la soupe qui est le seul usage que les Français en fassent. » Ce constat reste valable pendant une bonne partie du XIXe siècle et l’est tout autant pour la vache qui, elle aussi, est mise sous le joug et produit peu de lait. Bœufs et vaches ne sont livrés à la boucherie qu’à la fin de leur vie, une fois devenus inaptes au travail. Ces bovins, épuisés de travail et souvent mal nourris, sont bien maigres. À l’époque, il n’est de véritables élevages de bœufs «gras» que dans quelques régions bocagères, comme le Bas-Maine et les Pays d’Auge, voire le nord du Massif central, et cette viande est essentiellement destinée aux marchés parisien et lyonnais. Vieille vache de remise ou bœuf épuisé par une quinzaine d’années de trait… la viande est coriace et ne se prête qu’à la confection d’une soupe. D’où la vogue du « bouilli ».

Toutefois, au fil du XIXe siècle, cette situation va lentement évoluer, étroitement liée aux progrès de l’agriculture. Le bétail cesse d’être un sous-produit, et son engraissement est favorisé par une alimentation plus riche. De ce fait, la viande gagne en intérêt… et en saveur. La France découvre alors peu à peu ce que l’Angleterre connaît déjà depuis le milieu du XVIIIe siècle. Des régions se spécialisent dans la viande bovine : Nivernais, Charolais, Aubrac. L’approvisionnement des villes ne pose plus problème grâce au chemin de fer. Ce sont là autant de facteurs qui installent définitivement la viande de bœuf aux menus des tables bourgeoises et des restaurants. Seul paradoxe : la viande est désormais de qualité, et le « bouilli » reste un mets recherché. Il en est servi à Monsieur de Norpois, dans Àl’ombre des jeunes filles en fleurs, de Marcel Proust, et le célèbre maître verrier et bijoutier René Lalique prend la peine d’en écrire une recette de sa main. Cela est d’autant plus étonnant que les meilleurs morceaux entrent dans la préparation de ce plat. Est-ce par habitude de goût ? Est-ce parce que la viande de bœuf, cuite de la sorte, est considérée comme plus digeste ? Est-ce, enfin parce qu’en l’absence de procédés de conservation par le froid, cette longue cuisson garantit la valeur sanitaire de la viande ? Une étude des menus officiels, tout au long du XIXe siècle, montre qu’il n’est jamais servi de bœuf ; tout ce qui a nom de « rôt » ou « rôti » concerne de la volaille. L’ère du bœuf grillé n’a pas commencé.

Au XIXe siècle, la distinction qu’implique le « bouilli », entre le bouillon et la viande, est très tranchée. Si c’est le bouillon qui est recherché, on plonge la viande dans une grande quantité d’eau froide, que l’on porte à ébullition et que l’on laisse bouillir longtemps, pour que tous les sucs de la viande s’y répandent. Comme l’écrit Brillat-Savarin, « le bouilli est de la chair moins son jus ». Cette viande dénuée de saveur est servie aux domestiques. En revanche, recommande René Lalique, pour garder à la viande son moelleux et sa saveur, il faut mettre un minimum d’eau et laisser mijoter lentement.

Le bouilli dans la littérature

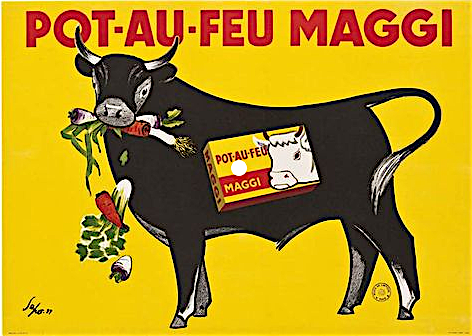

Cette préparation apparaît aussi sous l’appellation « pot-au-feu » chez de nombreux auteurs. Car de Flaubert, qui, dans Madame Bovary (1857), fait dire à Charles Bovary « les mets de restaurateurs, toutes ces nourritures épicées finissent par vous échauffer le sang et ne valent pas, quoi qu’on en dise, un bon pot-au-feu. J’ai toujours, quant à moi, préféré la cuisine bourgeoise : c’est plus sain ! », à Edmond et Jules de Goncourt qui, dans Germaine Lacerteux (1889), font de sa confection un des talents indispensables à une femme — « Il avait pensé à une chambre, où il aurait une femme, une femme qui lui ferait un bon pot-au-feu, le soignerait s’il était souffrant, raccommoderait ses affaires, tiendrait son linge en état, l’empêcherait d’aller recommencer une ardoise chez un marchand de vin, une femme enfin qui aurait pour lui tous les bons côtés du ménage, et qui par là-dessus ne serait pas une bête, le comprendrait, rirait avec lui. », le pot-au-feu est omniprésent dans la littérature française du XIXe siècle. Il est sur toutes les tables bourgeoises. George Sand le qualifie de mets « patriarcal » (1). Plat d’autant plus intéressant que rien ne se perd… « […] c’est étonnant, ce qu’un morceau de veau rôti représente de déjeuners froids, et l’on ne s’imagine pas tout l’avenir qu’à le reste d’un pot-au-feu transformé en rata et en vinaigrette ! », commente François Coppée dans ses Contes rapides (1889).

Toutefois, réussir un bon pot-au-feu relève d’un réel savoir-faire. Certes, la qualité des légumes est, sans conteste, essentielle, et leur préparation doit être minutieuse, comme l’indique Émile Zola dans Le Ventre de Paris : « Elle avait aussi des paquets ficelés pour le pot-au-feu, quatre poireaux, trois carottes, un panais, deux navets, deux brins de céleri ; sans parler de la julienne fraîche coupée très fine sur des feuilles de papier, des choux taillés en quatre, des tas de tomates et des tranches de potiron qui mettaient des étoiles rouges et des croissants d’or dans la blancheur des autres légumes lavés à grande eau. Cadine se montra beaucoup plus habile que Marjolin, bien qu’elle fût plus jeune ; elle enlevait aux pommes de terre une pelure si mince, qu’on voyait le jour à travers ; elle ficelait les paquets pour le pot-au-feu d’une si gentille façon, qu’ils ressemblaient à des bouquets ; enfin, elle savait faire des petits tas qui paraissaient très-gros, rien qu’avec trois carottes ou trois navets. » Mais plus importante encore est la viande. On ne peut se contenter de « bas morceaux » (2), sous peine d’obtenir un résultat médiocre. En témoigne Honoré de Balzac dans La Rabouilleuse. Un jeune artiste peintre, Joseph Brideau, se rend avec sa mère, Agathe, à Issoudun chez la marraine de celle-ci. Il y a sept convives, et la scène se passe en 1823 : « L’aspect du dîner confirma ses appréhensions. Après une soupe dont le bouillon clair annonçait qu’on tenait plus à la quantité qu’à la qualité, on servit un bouilli triomphalement entouré de persil. Les légumes, mis à part dans un plat, comptaient dans l’ordonnance du repas. Ce bouilli trônait au milieu de la table, accompagné de trois autres plats : des œufs durs sur de l’oseille placés en face des légumes ; puis une salade tout accommodée à l’huile de noix en face de petits pots de crème où la vanille était remplacée par de l’avoine brûlée, et qui ressemble à la vanille comme le café de chicorée ressemble au moka. Du beurre et des radis dans deux plateaux aux deux extrémités, des radis noirs et des cornichons complétaient ce service, qui eut l’approbation de Mme Hochon. La bonne vieille fit un signe de tête en femme heureuse de voir que son mari, pour le premier jour du moins, avait bien fait les choses. Le vieillard répondit par une œillade et un mouvement d’épaules facile à traduire : “ Voilà les folies que vous me faites faire ! ... ” » Mais hors l’exigence de qualité concernant la pièce de bœuf, la cuisson doit être menée. La viande doit être tendre, à point… sinon elle se défait et perd toute sa saveur. « C’était jour de pot-au-feu. Après la soupe vint le bœuf, du bœuf trop cuit, fondu, graisseux, qui tombait en bouillie. », écrit Maupassant (3).

Le « bouilli » fait partie du quotidien des tables aisées. Pour une héroïne de Maupassant (4), madame Loisel, il est l’occasion de rêver à des délicatesses et à un luxe inaccessibles : « Quand elle s’asseyait, pour dîner, devant la table ronde couverte d’une nappe de trois jours, en face de son mari qui découvrait la soupière en déclarant d’un air enchanté : “Ah ! le bon pot-au-feu ! je ne sais rien de meilleur que cela.. ” elle songeait aux dîners fins, aux argenteries reluisantes, aux tapisseries peuplant les murailles de personnages anciens et d’oiseaux étranges au milieu d’une forêt de féerie ; elle songeait aux plats exquis servis en des vaisselles merveilleuses, aux galanteries chuchotées et écoutées avec un sourire de sphinx, tout en mangeant la chair rose d’une truite ou des ailes de gelinotte. »

Toutefois, pour les couches sociales pauvres, le pot-au-feu est un plat de fête. D’abord dans les campagnes, où c’est le plat du dimanche. « Un peu de viande au pot-au-feu, le dimanche, était une fête pour tous, et le père, ce jour-là, s’attardait au repas en répétant : “ Je m’y ferais bien tous les jours ”. », écrit Maupassant dans un autre de ses contes (5). Même constatation dans Le Vagabond (6) : « Mais soudain, en passant devant une petite maison dont la fenêtre était entr’ouverte une odeur de pot-au-feu lui entra dans la poitrine et l’arrêta net, devant ce logis.

Et, tout à coup, la faim, une faim féroce, dévorante, affolante, le souleva, faillit le jeter comme une brute contre les murs de cette demeure.

Il dit, tout haut, d’une voix grondante : “ Nom de Dieu ! faut qu’on m’en donne, cette fois. ” Et il se mit à heurter la porte à grands coups de son bâton. Personne ne répondit ; il frappa plus fort, criant : “ Hé ! hé ! hé ! là dedans, les gens ! hé ! ouvrez ! ”

Rien ne remua ; alors, s’approchant de la fenêtre, il la poussa avec sa main, et l’air enfermé de la cuisine, l’air tiède plein de senteurs de bouillon chaud, de viande cuite et de choux s’échappa vers l’air froid du dehors.

D’un saut, le charpentier fut dans la pièce. Deux couverts étaient mis sur une table. Les propriétaires, partis sans doute à la messe, avaient laissé sur le feu leur dîner, le bon bouilli du dimanche, avec la soupe grasse aux légumes.

Un pain frais attendait sur la cheminée, entre deux bouteilles qui semblaient pleines.

Randel d’abord se jeta sur le pain, le cassa avec autant de violence que s’il eût étranglé un homme, puis il se mit à le manger voracement, par grandes bouchées vite avalées. Mais l’odeur de la viande, presque aussitôt, l’attira vers la cheminée, et ayant ôté le couvercle du pot, il y plongea une fourchette et fit sortir un gros morceau de bœuf, lié d’une ficelle. Puis il prit encore des choux, des carottes, des oignons, jusqu’à ce que son assiette fût pleine, et, l’ayant posée sur la table, il s’assit devant, coupa le bouilli en quatre parts et dîna comme s’il eût été chez lui. Quand il eut dévoré le morceau presque entier, plus une quantité de légumes, il s’aperçut qu’il avait soif et il alla chercher une des bouteilles posées sur la cheminée. À peine vit-il le liquide en son verre qu’il reconnut de l’eau-de-vie. Tant pis, c’était chaud, cela lui mettrait du feu dans les veines, ce serait bon, après avoir eu si froid ; et il but. »

Pot-au-feu festif également dans le milieu ouvrier. Ainsi en témoigne Zola, à propos de l’univers de Germinal. La nourriture des mineurs est assez restreinte et ne comporte jamais de viande. Toutefois, les dimanches et les jours de fête, ils se permettent de manger de la ratatouille, du fromage de cochon — surtout réservé pour le père —, de la chicorée, du lapin aux pommes de terre, de la soupe grasse de bœuf, du ragoût ou du pot au feu. Il en est de même du repas d’anniversaire de Gervaise (7) : « —Avant ça [l’oie], le pot-au-feu, n’est-ce pas ? dit Gervaise. Le potage et un petit morceau de bouilli, c’est toujours bon..... […] Le lendemain dimanche, dès trois heures, maman Coupeau alluma les deux fourneaux de la maison et un troisième fourneau en terre emprunté aux Boche. A trois heures et demie, le pot-au-feu bouillait dans une grosse marmite, prêtée par le restaurant d’à côté, la marmite du ménage ayant semblé trop petite. » Et il frémit ainsi longtemps, discrètement… « le pot-au-feu gardait son ronflement de chantre endormi le ventre au soleil. Elles finirent par se tremper chacune une soupe dans une tasse, pour goûter le bouillon. »

Enfin, les artistes et les intellectuels comptent aussi parmi les adeptes du bouilli. Ainsi est-ce le pot-au-feu qui est au menu de Là-bas (1891), de J.-K. Huysmans. Un pot-au-feu qui est loin d’être anodin. Car, l’explique Remy de Goureront (8), « Le pot-au-feu merveilleux auquel participe Durtal dans le logis d’un sacristain, niché en une des tours de Saint-Sulpice, fut servi à Huysmans chez Mme de C... C’est un mince détail, mais la cérémonie du potage ne fit que précéder une cérémonie autrement importante, puisqu’elle influa fortement sur les idées de Huysmans. » Et la « cérémonie » dont il s’agit fut une séance de spiritisme…

© A. Perrier-Robert

Le temps d’un pot-au-feu

J.-K. Huysmans

Là-bas, 1891, V

« — Voulez-vous que nous vous aidions à finir de mettre le couvert? proposa des Hermies.

Mais la femme de Carhaix refusa.

— Non, non, asseyez-vous, le dîner est prêt.

— Et il embaume, s’écria Durtal, humant l’odeur d’un pétulant pot-au-feu qu’éperonnait une pointe de céleri affiliée aux parfums des autres légumes.

— À table ! Clama Carhaix qui reparut, débarbouillé, en vareuse.

Ils s’assirent ; le poêle attisé ronflait ; Durtal éprouvait la soudaine détente d’une âme frileuse presque évanouie dans un bain de fluides tièdes ; il se trouvait avec les Carhaix, si loin de Paris, si loin de son siècle!

Ce logis était bien pauvre, mais il était si cordial, si mollet, si doux ! Jusqu’à ce couvert de campagne, ces verres propres, cette fraîche assiettée de beurre demi-sel, cette cruche à cidre, qui aidaient à l’intimité de cette table éclairée par une lampe un peu usée qui répandait ses lueurs d’argent dédoré sur la grosse nappe.

Tiens, la première fois que nous viendrons, il faudra que j’achète dans une maison anglaise un de ces pots de marmelade à l’orange si délicieusement sures, se dit Durtal ; car d’un commun accord avec Des Hermies, ils ne dînaient chez le sonneur qu’en fournissant une partie des plats.

Carhaix apprêtait un pot-au-feu et une simple salade et il versait son cidre. Pour ne pas lui infliger de frais, ils apportaient le vin, le café, l’eau-de-vie, les desserts, et ils s’arrangeaient de façon à ce que les reliefs de leurs emplettes compensassent la dépense de la soupe et du bœuf qui auraient certainement duré plusieurs jours, si les Carhaix eussent mangé seuls.

— Cette fois-ci, ça y est ! dit la femme, en servant à la ronde un bouillon couleur d’acajou, moiré à sa surface d’ondes mordorées, bullé d’œils en topaze.

Il était succulent et onctueux, robuste et pourtant délicat, affiné qu’il était par des abats bouillis de poule.

Tous se taisaient maintenant, le nez dans l’assiette, la figure ranimée par la fumigation de l’odorante soupe.

— Ce serait le moment de répéter le lieu commun cher à Flaubert : on n’en mange pas comme cela, au restaurant, fit Durtal.

— Ne débinons point les restaurants, dit des Hermies. Ils dégagent une joie très spéciale pour les gens qui savent les inspecter. Tenez, il y a de cela deux jours : je revenais de visiter un malade, j’échoue dans un de ces établissements où, pour la somme de trois francs, l’on a droit à un potage, deux plats au choix, une salade et un dessert.

Ce restaurant, où je vais à peu près une fois par mois, possède d’immuables clients, des gens bien élevés et hostiles, des officiers en bourgeois, des membres du Parlement, des bureaucrates.

Tout en chipotant la sauce au gratin d’une redoutable sole, je regardais ces habitués qui m’entouraient et je les trouvais singulièrement changés depuis ma dernière visite. Ils avaient maigri ou s’étaient boursouflés ; les yeux étaient cernés de violet et creux ou pochés en dessous de besaces roses ; les gens gras avaient jauni ; les maigres devenaient verts.

Plus sûrs que les bénéfices oubliés des Exili, les terribles mixtures de cette maison empoisonnaient lentement sa clientèle.

Cela m’intéressait, comme vous pouvez croire ; je me faisais à moi-même un cours de toxicologie et je découvrais, en m’étudiant à manger, les effroyables ingrédients qui masquaient le goût des poissons désinfectés, de même que des cadavres, par des mélanges pulvérulents de charbon et de tan, des viandes fardées par des marinades, peintes avec des sauces couleur d’égout, des vins colorés par les fuschines, parfumés par les furfurols, alourdis par les mélasses et les plâtres !

Je me suis bien promis de revenir, chaque mois, pour surveiller le dépérissement de tous ces gens...

— Oh ! fit Mme Carhaix.

— Dis donc, cria Durtal, tu es pas mal satanique, toi !

— Tenez, Carhaix, le voici parvenu à ses fins ; il veut, sans même nous laisser le temps de respirer, parler du satanisme; il est vrai que je lui avais promis d’en causer avec vous, ce soir. — Oui, reprit-il, répondant à un regard étonné du sonneur ; - hier, Durtal qui s’occupe, comme vous le savez, de l’histoire de Gilles De Rais, déclarait posséder tous les renseignements sur le Diabolisme au Moyen Age. Je lui ai demandé s’il en détenait aussi sur le Satanisme de nos jours. Il s’est ébroué, doutant que de telles pratiques se continuassent. […]

— Je suis sûre que M. des Hermies a encore débité d’horribles histoires, murmura Mme Carhaix qui apportait, dans un plat entouré de légumes, un morceau de bœuf.

— Oh ! Madame, protesta des Hermies.

Ils se mirent à rire et Carhaix découpa la viande, tandis que sa femme versait du cidre, que Durtal débouchait le flacon d’anchois.

— J’ai peur qu’il ne soit trop cuit, dit la femme qui s’intéressait beaucoup plus à son bœuf qu’à ces aventures de l’autre monde; et elle ajouta l’axiome fameux des ménagères :

Quand le bouillon est bon, le bœuf se coupe mal.

Les hommes protestèrent, affirmant qu’il ne s’effiloquait pas, qu’il était cuit à point.

— Allons, monsieur Durtal, un anchois et un peu de beurre, avec votre viande.

— Tiens, ma femme, donne-nous donc aussi de ces choux rouges que tu as fait confire, demanda Carhaix dont la face blême s’éclairait, tandis que ses gros yeux de chien s’emplissaient d’eau. Visiblement, il jubilait, heureux de se trouver à table avec des amis, bien au chaud, dans sa tour.

— Mais, videz donc vos verres, vous ne buvez point, dit-il, en élevant son pot à cidre. »

Le pot-au feu

sous la plume d’Alexandre Dumas

Le Grand Dictionnaire de cuisine, 1873

Un jour que Rivarol dînait avec des gourmands des trois villes libres de Lubeck, de Brême et de Hambourg, et qu’il faisait la grimace en dégustant je ne sais quel potage teuton, un des convives s’informa d’où venait chez lui cette contraction des muscles faciaux et particulièrement du buccinateur.

“ Messieurs, répondit-il, si j’ai fait la grimace en goûtant votre potage, j’ai eu tort, car la courtoisie française voulait que je le trouvasse excellent ; mais, puisque la grimace est faite, laissez-moi vous dire une grande vérité : c’est qu’il n’y a point en France une garde-malade ou une portière qui ne sache faire de meilleur bouillon que le plus habile cuisinier anséatique ” — ou plutôt hanséatique, puisque hanséatique vient du vieux mot allemand Hansen, qui veut dire s’associer.

Je prierai le lecteur de vouloir bien remarquer que cette dernière observation vient de moi et non de Rivarol, et est faite en vue de ceux qui ont encore le désir de s’instruire.

J’ai dit plus haut combien les Bourbons aimaient les bons potages ; j’ai dit aussi que Louis-Philippe mangeait quelquefois quatre assiettes de potages différents et une cinquième dans laquelle il les réunissait tous, mais je n’ai pas dit que c’était sans doute à cause de ce grand amour de la soupe que possède tout bon Français, qu’un célèbre diplomate allemand qui voulait, en 1792, empêcher le roi de Prusse et l’empereur d’Autriche de faire la guerre à la France, avait dit pour combattre cette idée :

“ Mais laissez donc bouillir la Révolution française dans sa marmite. ”

Paroles prophétiques qui, si elles eussent été écoutées, eussent peut-être empêché l’envahissement de Berlin et de Vienne par ce même peuple français qu’on renvoyait si bien à ses fourneaux.

Le lecteur trouvera peut-être que voilà un préambule bien orgueilleux et bien savant pour en arriver à une simple soupe aux choux, mais il n’est pas encore au bout, et, après avoir fait de l’histoire, il me permettra de lui faire un peu de chimie.

Un gourmet consommé, invité à dîner en ville, au seul aspect, à la première vue, à la simple odeur du potage, se fera immédiatement une idée de tout le repas.

Je répète que la cuisine française ne doit sa supériorité sur les autres nations qu’à l’excellence du bouillon français.

Et remarquez bien que ce n’est point parce que notre viande l’emporte sur les autres viandes, mais parce que nos cuisiniers l’emportent sur les autres cuisiniers. Les Anglais ont certainement des bœufs supérieurs aux nôtres et pourraient faire un bouillon excellent ! eh bien, ils n’ont qu’une bonne soupe, la soupe à la tortue.

J’ai étudié dans tous les pays la façon de faire le bouillon, et la dernière fois à Vienne.

Comment les Viennois font-ils leur bouillon ?

Ils mettent deux poulets dans leur marmite, les y font cuire à moitié, après quoi ils les mettent à la broche et en font un rôti.

Quant au bouillon, ils y ajoutent une cuillerée de jus pour lui donner de la couleur et ils le servent, non pas chaud, ce qui serait au moins une qualité, mais tiède, ce qui le fait ressembler un peu à de l’eau qui n’est pas fraîche.

De cette façon, ils trouvent moyen tout à la fois de donner un mauvais potage et un mauvais rôti.

C’est du reste une erreur assez généralement répandue et contre laquelle il faut nous élever nous autres hommes de science, de croire que la volaille, à moins qu’elle ne soit très-vieille et très-grasse, employée au potage, soit bonne à faire autre chose que du bouillon de malade.

Le fond d’un bon pot-au-feu, c’est le bœuf.

Je sais bien que dans le Midi on se sert rarement de bœuf et presque toujours de mouton.

Mais ce n’est point précisément pour ses potages que le Midi est renommé.

Avouons cependant que la chair de mouton est, après la chair du boeuf, celle qui fait la meilleure soupe, surtout si on a le soin de la faire rôtir ou griller jusqu’à un tiers de cuisson, afin de la dépouiller de sa graisse qui pourrait communiquer au bouillon un goût de suif toujours très-désagréable.

Voulez-vous, au reste, approfondir la question et connaître les mystères d’un bon potage ?

Prenez le plus fort morceau de viande que comporte votre consommation ; le bouillon se conservant trois ou quatre jours l’hiver et deux jours l’été, il en sera meilleur et vous y trouverez une économie de temps et de combustible.

La pointe de culotte est un excellent morceau, attendu qu’il y a pondération de gras et de maigre.

Choisissez votre viande la plus fraîche et la moins saignée possible ; choisissez-la épaisse ; mince, elle sera épuisée par la cuisson ; ne la lavez pas, vous la dépouilleriez d’une partie de ses sucs ; ficelez-la après en avoir séparé les os, afin qu’elle ne se déforme pas, et mettez-la dans la marmite avec une pinte d’eau par livre de viande.

Maintenant que la viande est dans la marmite et avant d’y ajouter les os, laissez-nous vous dire ce qu’elle contient et grâce à quelles qualités naturelles elle va donner un excellent bouillon.

Je l’ai déjà dit, et je ne saurais trop le répéter, pour les personnes qui veulent se rendre compte de ce que contient la viande, la meilleure et la plus propre à faire le bouillon, elle contient quatre substances essentiellement différentes, la gélatine, l’osmazôme, la graisse et l’albumine.

La fibrine est ce qui reste d’un morceau de viande qui a longtemps bouilli ; la cuisson la sépare des principes solubles auxquels elle était unie, c’est-à-dire de la gélatine, de l’osmazôme et de l’albumine, et alors elle n’a plus aucune saveur.

La gélatine, soluble à l’eau bouillante seulement, est la base nutritive du bouillon; c’est elle qui, en quantité suffisante, le fait prendre en gelée ; elle existe dans toutes es parties de la chair, mais particulièrement dans les cartilages et dans les os ; le fameux chimiste d’Orsay a essayé de nourrir des malades avec de la gélatine pure et n’y a point réussi.

L’osmazôme est le principe sapide des viandes, il est dans la chair et dans le sang, et voilà pourquoi nous avons recommandé de prendre la viande la moins saignée possible ; le sang doublera l’écume, mais, l’écume enlevée, donnera un bouillon plus savoureux.

La graisse est enveloppée dans les cellules d’une membrane très-fine qui ne se dissout pas ; aussi reste-t-elle toujours adhérente aux fibres. Une ébullition très-haute parvient cependant à briser une partie de ces cellules, et la graisse plus légère que le liquide vient surnager à sa surface ; c’est cette graisse qu’il faut enlever avec soin et qui, seule ou mêlée au saindoux, fait d’excellente friture.

L’albumine est de la même nature que du blanc d’œuf, soluble à l’eau froide, elle se coagule dans l’eau chauffée à 60 ou 70 degrés ; c’est elle qui forme l’écume, c’est elle qu’il faut enlever avec le plus grand soin, ou sinon, au premier bouillon de votre pot-au-feu, elle se précipitera et vous donnera un potage trouble.

Voilà donc les principes que contient la viande qui se trouve dans votre marmite et dont nous vous avons conseillé de séparer les os.

Nous vous avons conseillé d’en séparer les os, non pas que nous exilions les os du pot-au-feu, bien au contraire, nous leur y gardons une place à part, seulement nous les brisons avec un maillet, attendu que plus ils sont brisés, plus ils rendent de gélatine, et nous les mettons dans un sac de crin avec tous les débris de poulet, de lapin, de perdreaux, de pigeons rôtis qui peuvent se trouver dans le garde-manger, restes du dîner de la veille. Maintenant, vous pouvez mettre votre marmite sur le feu, vous savez sans doute que mieux vaut une marmite de terre qu’une marmite de fer ; faites-la chauffer lentement, ou sinon la viande saisie à la trop grande chaleur, l’albumine se coagulera à l’intérieur, ce qui empêchera l’osmazôme de se dissoudre et vous donnera un bouillon sans sapidité. Bien écumée et quand elle commence à bouillir, je prends le contenant pour le contenu, quand elle commencera de bouillir, salez-la, mettez-y selon sa contenance trois ou quatre carottes, trois ou quatre navets, deux panais, un bouquet de céleri et de poireaux ficelés ensemble ; enfin, trois oignons, dont l’un piqué d’une gousse d’ail et les deux autres d’un clou de girofle.

Si vous voulez ajouter, soit par caprice, soit par habitude, un morceau de mouton ou de veau aux ingrédients que nous avons dit, ne manquez pas surtout de le faire rôtir ou griller auparavant ; nous vous avons dit pourquoi.

Sept heures d’ébullition lente et continue sont nécessaires au bouillon pour acquérir toutes les qualités requises ; nos portières ont pour cette période un terme des plus expressifs ; elles disent : faire sourire le pot-au-feu.

Vous ne trouverez ce mot dans aucun dictionnaire. Mais si jamais je fais partie des Quarante, je me charge de le faire introduire dans le Dictionnaire de l’Académie.

Et maintenant, arrivons à la soupe aux choux.

Quand le pot-au-feu, préparé et conduit dans les conditions que nous venons d’exposer, est arrivé à sa sixième heure de cuisson, vous foncez une grande casserole d’une livre ou d’une livre et demie de jambon fumé, vous coupez un chou en quatre pour en extraire le trognon et les animaux qui pourraient s’y être introduits, et dont la chair n’est point nécessaire à la confection de votre bouillon ; vous le ficelez convenablement afin que les feuilles ne s’en détachent pas, et vous le posez délicatement dans votre casserole foncée et capitonnée de jambon ; après quoi vous remplissez à la hauteur du sommet du chou votre casserole de ce bon bouillon, qui asourisix ou sept heures, et comme il n’y a plus en contact avec lui en fait de viande que le jambon, vous le poussez à grand feu. Au bout de dix minutes, votre casserole est à sec le chou a tout bu et est d’un tiers plus gros qu’il n’était. Vous remplissez de nouveau la casserole qui, cette fois, s’épuise à moitié, puis une troisième fois encore, et après deux heures de cuisson, vous servez votre chou à part sur son jambon, et dans votre soupière le bouillon dans lequel ont cuit le chou et le jambon mêlés à votre bouillon primitif.

Et moyennant cela, cher lecteur, vous avez la fameuse et excellente soupe aux choux que vous êtes à même de faire goûter à vos convives qui vous en demanderont aussitôt la recette.

« Schmucke se mit à pleurer ; les deux femmes le laissèrent et allèrent prendre possession de la cuisine, où elles apportèrent à elles d'eux en peu d'instants toutes les choses nécessaires à la vie. Après avoir fait un premier mémoire de trois cent soixante francs, la Sauvage se mit à préparer un dîner pour quatre personnes, et quel dîner ! Il y avait le faisan des savetiers, une oie grasse, comme pièce de résistance, une omelette aux confitures, une salade de légumes, et le pot au feu sacramentel dont tous les ingrédients étaient en quantité tellement exagérée, que le bouillon ressemblait à de la gelée de viande. »

Honoré de Balzac, Le Cousin Pons, 1847

Et lorsque le pot-au-feu se concentre…

Copyright Annie Perrier-Robert. © Tous droits réservés.

Ajouter un commentaire

Commentaires