LES PLAISIRS

DE LA TABLE

« Dans le livre VIII de la République, Platon est encore le premier à justifier ce célèbre principe énoncé par les Épicuriens :

« Il y a des plaisirs naturels et nécessaires, d'autres naturels et non nécessaires et d'autres encore non naturels et non nécessaires. »

Il écrit encore :

« Le désir de manger, tout au moins dans la mesure où la santé et l'entretien de la force physique le nécessitent, bref ce désir de s'alimenter tout bonnement, n'est-il point indispensable à la gent humaine ? Oui, le désir de se restaurer est nécessaire pour deux raisons : parce qu'il est utile et parce que, sans lui, on ne pourrait guère subsister. »

— Oui.

— Même chose en ce qui concerne les assaisonnements, pourvu qu'il contribue à maintenir nos forces. »

— Parfaitement. -

Mais le désir qui se galvaude et se porte sur des mets plus raffinés, désir qui, par ailleurs, peut s'évacuer de nous-même si nous avons pris soin de le réprimer dès l'enfance grâce à l'éducation, ce désir détestable à notre organisme, tout aussi nocif pour l'âme sous l'angle de la modération, ne devrions-nous pas le qualifier avec justesse de superflu ?

— C'est tout à fait vrai, je le conçois ! »

Athénée de Naucratis,

Du Luxe, Livre XII des Deipnosophistes,

L'ambassade auprès d'Achille

Homère,

L’Iliade, chant IX

« Les deux ambassadeurs suivirent le bord de la mer retentissante, priant instamment Celui qui soutient et ébranle la terre de leur faire convaincre l’âme orgueilleuse de l’Éacide. Ils arrivèrent aux barques et aux vaisseaux des Myrmidons, et trouvèrent Achille charmant son âme avec la lyre au son clair, belle, bien ouvrée, garnie en haut d’une traverse d’argent, qu’il avait prise parmi les dépouilles, quand il détruisit la ville d’Éétion. Avec cette lyre, il charmait son cœur et chantait les exploits des guerriers. Patrocle seul était assis devant lui, en silence, attendant que l’Éacide eût fini de chanter. Les deux ambassadeurs s’avancèrent, le divin Ulysse le premier, et s’arrêtèrent devant lui. Surpris, Achille se leva, la lyre encore à la main, laissant le siège où il était assis ; et, comme lui, Patrocle, voyant ces visiteurs, se leva. Avec un geste d’accueil, Achille aux pieds rapides leur dit :

« Salut ; certes vous êtes les bienvenus. Sans doute une nécessité vous amène. Malgré ma colère, vous êtes ceux des Achéens que j’aime le mieux. »

Ayant ainsi parlé, le divin Achille les fit avancer, et asseoir sur des chaises longues aux tapis de pourpre. Puis il dit à Patrocle qui était près de lui :

“ Installe, fils de Ménoetios, un cratère plus grand ; fais un mélange plus fort et prépare une coupe pour chacun. Car les hommes que j’aime le mieux se trouvent sous mon toit. ”

Il dit, et Patrocle obéit à son compagnon. Puis il tira vivement un grand étal à la lueur du feu, y mit le dos d’un mouton et d’une chèvre grasse, et une belle échine de porc, brillante de graisse. Automédon lui tenait les viandes, et le divin Achille les dépeçait ; il les coupait habilement et les embrochait, tandis que le fils de Ménoetios, homme semblable à un dieu, allumait un grand feu. Quand le feu fut tombé, la flamme éteinte, ayant étalé la braise, il étendit les broches au-dessus ; puis il les saupoudra de sel sacré, en les soulevant de leurs chenets.

Les viandes cuites et versées dans des plats, Patrocle prit le pain et le distribua autour de la table, dans de belles corbeilles ; et Achille servit les viandes. Il s’assit en face du divin Ulysse, contre le mur opposé ; et l’offrande aux dieux, il la fit faire par Patrocle, son compagnon, qui jeta dans le feu les prémices. Les convives tendirent les mains vers les mets préparés et servis ; puis, quand ils eurent satisfait la faim et la soif, Ajax fit signe à Phénix. Le divin Ulysse s’en aperçut, et, remplissant sa coupe de vin, il la leva en l’honneur d’Achille :

“ Salut, Achille. Le repas où tous sont égaux ne nous a pas manqué, ni dans la baraque d’Agamemnon l’Atride, ni, maintenant, ici : car les mets qui convenaient, en abondance, vous nous les avez servis. Mais les repas agréables ne nous importent pas. Un malheur trop grand, ô nourrisson de Zeus, attire nos regards et nous effraie ; nous ne savons si nous sauverons ou si nous perdrons les vaisseaux bien charpentés, à moins que tu ne revêtes ta vaillance. Car près des navires et du rempart ont établi leur camp les Troyens fougueux, et leurs alliés des pays lointains ; ils ont allumé beaucoup de feux dans leurs lignes, et prétendent qu’on ne les arrêtera plus, et qu’ils tomberont sur les vaisseaux noirs. ”[…] »

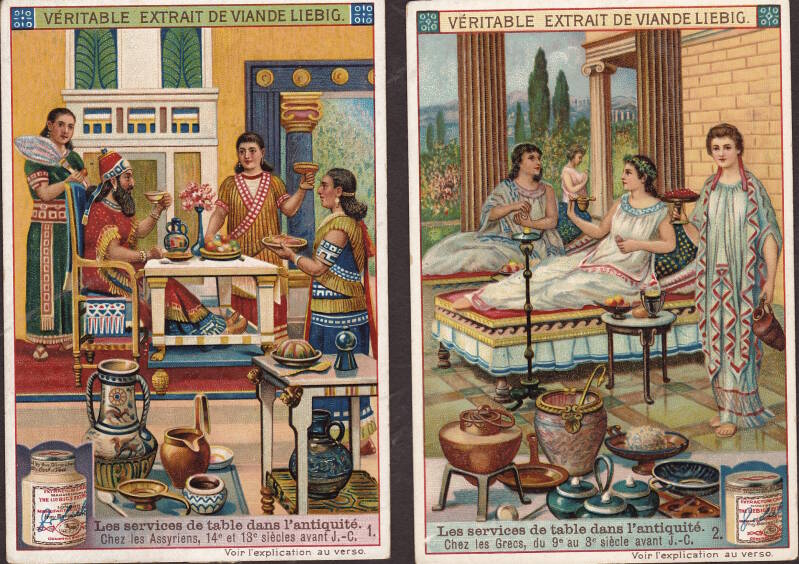

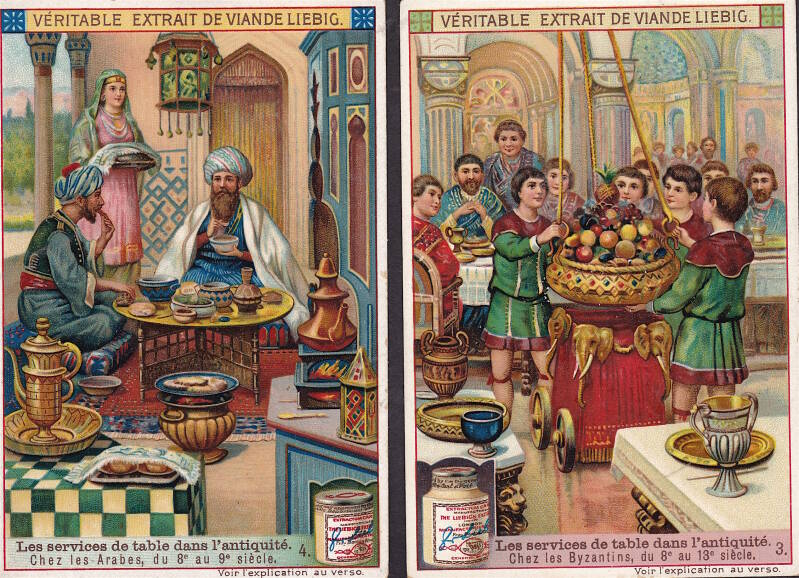

Au fil des temps…

Coll. A. P.-R.

Un hôte divin…

John Milton

Paradis Perdu, V

« Raphaël s’avançait à travers la forêt parfumée ;

Adam l’aperçut ; il était assis à la porte

De son frais berceau, tandis que le soleil à son sommet

Dardait tout droit ses rayons brûlants pour échauffer

La terre jusqu’en ses entrailles, chaleur plus forte qu’Adam ne réclamait ;

Á l’intérieur Ève, exacte à son heure, préparait

Des fruits savoureux, d’un goût à plaire

Au véritable appétit et à ne pas ôter, par intervalles, la soif

D’un breuvage de nectar venant de l’onde limpide,

De la baie ou de la grappe. Adam appelle Eve :

— Hâte-toi ici, Eve, contemple une chose digne de ta vue ;

Á l’orient, entre ces arbres, quelle forme resplendissante

S’avance de ce côté ; on dirait une autre aurore

Levée à midi. Ce messager nous apporte peut-être

Quelque grand commandement du Ciel et daignera

Ce jour être notre hôte. Mais dépêche-toi

Et ce que contiennent tes réserves, apporte-le ; prodigue

L’abondance convenable pour honorer et recevoir

Notre divin étranger. Nous pouvons bien offrir

Leurs dons à nos donateurs, et accorder largement

Ce qui nous est largement accordé, ici où la nature multiplie

Sa fertile production et en s’en débarrassant devient

Plus féconde, ce qui nous enseigne à ne point épargner. —

Eve lui répond : — Adam, moule sanctifié de la terre,

Auquel Dieu a insufflé la vie, peu de provisions sont nécessaires là où ces provisions,

En toutes les saisons mûrissent, suspendues à la branche pour l’usage,

Excepté des fruits qui, dans une réserve frugale, acquièrent consistance

Pour nourrir et perdent une humidité superflue.

Mais je vais me hâter, et de chaque rameau et de chaque tige,

De chaque plante et de chaque courge juteuse, je vais recueillir un tel choix

Pour traiter notre hôte angélique qu’en le voyant

Il avouera qu’ici sur la terre

Dieu a répandu ses dons comme dans le ciel. —

Elle dit et avec des regards empressés part à la hâte,

Préoccupée de pensées hospitalières.

Comment choisir ce qu’il y a de plus délicat ?

Quel ordre disposer pour ne pas mêler les goûts ?

Pour bien les assortir et avec élégance, pour relever

Goût après goût par le changement le plus agréable ?

Eve s’active, et de chaque tendre tige

Elle cueille ce que la terre, cette mère qui porte tout, donne

Dans l’Inde orientale ou occidentale, sur les rivages

Du Pont ou de la côte punique, sur les bords

Qui virent régner Alcinoüs ; fruits de toutes espèces

D’écorce raboteuse ou de peau unie, renfermés dans une bogue ou dans une coquille ;

Large tribut qu’Eve recueille et sur la table

Amoncelle d’une main prodigue. Pour boisson

Elle exprime la grappe, moût inoffensif, et le jus

De différentes baies, et de douces amandes pressées

Elle mélange une crème onctueuse ; et pour contenir ces boissons

Elle ne manque point de vases convenables et purs. Puis elle sème la terre

De roses et de parfums de plantes que le feu n’a point exhalés. »

Nostalgie gastronomique

Jean Maillart,

Le Roman du comte d’Anjou

Ayant dû quitter le château familial, pour fuir un père incestueux, la comtesse d’Anjou trouve asile dans une humble maison paysanne. Le modeste repas qui lui est offert la confronte aux souvenirs des fastueux apprêts auxquels elle était habituée…

« Hélas, dolente

Une telle vie pas apprise je ne l’avais

Quand chez mon père on m’amenait

Mes viandes chères et fines,

Chapons en rôt, oisons, gélines,

Cygnes, paons, perdrix, faisans,

Hérons, butors, qui sont plaisants,

Et venaisons de maintes guises

Á chiens courants par force prises :

Cerfs, daims, connins, sangliers sauvages,

Qui habitent en ces bocages,

Et toute bonne venaison ;

Poissons j’en avais à foison,

Des meilleurs de tout le pays :

Esturgeons, saumons et plies,

Congres, gournars et grandes morues,

Tombes, rougets et grandes barbues,

Maquereaux gras et gros merlans

Et harengs frais et éperlans,

Sartres grasses, mulets et soles,

Brêmes et bescuits et moules ;

J’avais de maintes manières

Poissons d’étangs et de rivières

Atournés chacun par grande cure

Selon son droit et sa nature,

Au poivre, à la sauce cameline ;

J’avais lus en galentine,

Grosses lamproies à cela même,

Bars et carpes, gardons et brêmes,

Appareillés en autres guises ;

Truites j’avais, en pâtés mises,

Les dars, les vendoises rôties,

En verjus de grain enfouies,

Et grosses anguilles en pâte,

Ou bien encore rôties en hâte

Et les gros becqués chaudumés

Comme sont de les faire accoutumés

Les queux qui savent les sentences

Pour les préparer… »

De la primauté de la bonne chère

Grimod de La Reynière,

Avantages de la bonne chère sur les femmes,

discours d’un vrai gourmand, 1870

« Posons les principes : vous conviendrez d’abord, messieurs, que les plaisirs que procure la bonne chère sont ceux que l’on connaît le plus tôt, qu’on quitte le plus souvent. Or, pourriez-vous en dire autant des autres ?

Est-il une femme, tant jolie que vous la supposiez, eût-elle la tête de Mme Récamier, le port de Mlle Georges Weimer, les grâces enchanteresses de Mme Henry Belmont, l’éclat et l’appétissant embonpoint de Mlle Émilie Contat, la bouche et le sourire de Mlle Arsène, etc., qui puisse valoir ces admirables perdrix de Cahors, du Languedoc et des Cévennes, dont le fumet divin l’emporte sur tous les parfums de l’Arabie ? La mettrez-vous en parallèle avec ces pâtés de foie d’oie ou de canards auxquels les villes de Strasbourg, de Toulouse et d’Auch doivent la meilleure partie de leur célébrité ? Qu’est-elle donc auprès de ces langues fourrées de Troyes, de ces mortadelles de Lyon, de ce fromage d’Italie de Paris et de ces saucissons d’Arles ou de Bourgogne, qui ont acquis tant de gloire à la personne du cochon ? Pouvez-vous mettre un joli petit minois bien fardé, bien grimacier, à côté de ces admirables moutons de pré-salé, de Cabourg, des Vosges ou des Ardennes, qui, en fondant sous la dent, deviennent un manger délectable ? Qui osera la comparer à ces indicibles veaux de rivière, de Pontoise ou de Rouen, dont la blancheur et la tendreté feraient rougir les grâces elles-mêmes ? Quel est le gourmand assez dépravé pour préférer une beauté maigre et chétive à ces énormes et succulents aloyaux de la Limagne et du Cotentin, qui inondent celui qui les dépèce, et font tomber en pamoison ceux qui les mangent ? Rôtis incomparables ! C’est dans vos vastes flancs, sources de tous les principes vitaux et des vraies sensations, que le gourmand va puiser son existence, le musicien son talent, l’amant sa tendresse, et le poète son génie créateur ! Quel apport pouvez-vous établir entre cette figure piquante, mais chiffonnée, et ces poulardes de Bresse, ces chapons de La Flèche et du Mans, ces coqs vierges du pays de Caux, dont la finesse, la beauté, la succulence et l’embonpoint exaltent tous les sens à la fois et délectent merveilleusement les houppes nerveuses et sensitives de tout palais délicat ? Et dans mes arguments, remarquez, messieurs, que je ne comprends même pas les pâtés de mauviettes de Pithiviers, ceux de canards d’Amiens, ceux de guignards de Chartres, les rouges-gorges d’Alençon, les langues fourrées de Constantinople, le bœuf fumé de Hambourg, le cabillaud d’Ostende, les huîtres de Marennes, de Dieppe, de Cancale et d’Étretat ; que je ne parle point du beurre de Bretagne, d’Isigny ou de la Prévalaye, ni de la délicieuse crème de Sotteville ; que, renonçant même aux armes que je pourrais puiser dans des arguments plus doux et plus sacrés, je passe sous silence les noix confites et la gelée de pommes de Rouen, les pruneaux de Tours, les poires de rousselet et tapées, le pain d’épice et les nonettes de Reims, les mirabelles de Metz, les groseilles de Bar, le cotignac d’Orléans, l’épine-vinette de Dijon, les poules de Roquevaire, les raisins de Malaga, les figues fines d’Ollioules, les prunes tapées de Brignoles, les raisins muscats de Pézénas, les prunes du roi et la fleur d’orange pralinée d’Agen, les dragées et les pastilles à la rose et à la vanille de Montpellier, les pâtés de pommes et d’abricots de Clermont, les confitures sèches de Beaucaire et de Béziers, etc. Ce que je ne vous cite pas même, renonçant aux forces qu’ils pourraient me fournir dans cette discussion, l’anisette de Bordeaux, l’eau-de-vie d’Andaye ou de Dantzick, l’eau de noyau de Strasbourg, l’huile d’anis et le kirsch-wasser de Verdun, la crème de moka de Montpellier, l’eau de Colladon de Genève, l’huile de rose de Cette, l’huile de jasmin de Mardrille (la meilleure de toutes les liqueurs indigènes), le ratafia de cerises de Louvres ou de Grenoble, l’eau de la côte Saint-André, la crème d’Arabie, les sirops Tanrade, enfin le baume humain, la crème de menthe, le bois d’Inde et les autres liqueurs de la Martinique. Sachez-moi donc gré, Messieurs, de mon silence, et voyez si vous pouvez établir quelque comparaison entre ces comestibles, ces boissons délectables, et les caprices d’une femme, ses humeurs, ses bouderies et, osons toucher le mot, ses fugitives faveurs ! Figurez-vous les mets que j’ai nommés d’abord, préparés par les cuisiniers de la nouvelle France, torréfiés par des rôtisseurs de Vargue, dépecés par les sommeliers d’Allemagne, et puis soutenez encore votre opinion !

Résumons-nous donc, et convenez que les jouissances de la bonne chère pour un riche gourmand doivent être mises au premier rang ; que, bien autrement prolongées que celles qu’on goûte dans l’infraction du sixième commandement de Dieu, elles n’amènent ni langueurs, ni dégoûts, ni craintes, ni remords ; que la source s’en renouvelle sans cesse, sans jamais se tarir ; que loin d’énerver le tempérament ou d’affaiblir le cerveau, elles deviennent l’heureux principe d’une santé ferme, des idées brillantes et des plus vigoureuses sensations. Aussi, loin d’enfanter les regrets, de disposer à l’hypocondrie, et de finir par rendre un homme insupportable à lui-même, et trop souvent aux autres, on leur doit au contraire cette face de jubilation, le cachet distinctif de tous les enfants de Comus, bien différente de ce visage pâle et blême, le masque ordinaire des amoureux transis.

Tel fut le discours de notre gourmand. Nous ignorons s’il ramena tout le monde à son avis ; mais ce que nous savons positivement, c’est que le lendemain l’on compta dans cette société plus d’une Ariane et cinq ou six indigestions. »

Erckmann-Chatrian

L’Ami Fritz, 1860

« Est-il rien de plus agréable en ce bas monde que de s’asseoir, avec trois ou quatre vieux camarades, devant une table bien servie, dans l’antique salle à manger de ses pères ; et là, de s’attacher gravement la serviette au menton, de plonger la cuiller dans une bonne soupe aux queues d’écrevisses, qui embaume, et de passer les assiettes en disant : “ Goûtez-moi cela, mes amis, vous m’en donnerez des nouvelles.

Qu’on est heureux de commencer un pareil dîner, les fenêtres ouvertes sur le ciel bleu du printemps ou de l’automne.

Et quand vous prenez le grand couteau à manche de corne pour découper les tranches de gigot fondantes, ou la truelle d’argent pour diviser tout du long avec délicatesse un magnifique brochet à la gelée, la gueule pleine de persil, avec quel air de recueillement les autres vous regardent ! Puis, quand vous saisissez derrière votre chaise, dans la cuvette, une autre bouteille et que vous la placez entre vos genoux pour en tirer le bouchon sans secousse, comme ils rient en pensant : “ Qu’est-ce qui va venir à cette heure ?”

Ah ! je vous le dis, c’est un grand plaisir de traiter ses vieux amis, et de penser : “ Cela recommencera de la sorte d’année en année, jusqu’à ce que le Seigneur Dieu nous fasse signe de venir, et que nous dormions en paix dans le sein d’Abraham. ” Et quand à la cinquième ou sixième bouteille, les figures s’animent… c’est alors que la chose devient tout à fait réjouissante, et que le paradis, le vrai paradis, est sur la terre. »

Souvenirs d'enfance, à Nohant

George Sand,

Histoire de ma vie, 1875

« Il [“ mon grand-oncle ”] était gourmand, quoi qu’il mangeât fort peu, mais il avait une gourmandise sobre et de bon goût comme le reste, point fastueuse, sans ostentation, et qui se piquait même d’être positive. Il était plaisant de l’entendre analyser ses théories culinaires, car il le faisait tantôt avec une gravité et une logique qui eussent pu s’appliquer à toutes les données de la politique et de la philosophie, tantôt avec une verve comique et indignée. “ Rien n’est si bête, disait-il avec ses paroles enjouées dont l’accent distingué corrigeait la crudité, que de se ruiner pour sa gueule. Il n’en coûte pas plus d’avoir une omelette délicieuse que de se faire servir, sous prétexte d’omelette, un vieux torchon brûlé. Le tout, c’est de savoir soi-même ce que c’est qu’une omelette, et quand une ménagère l’a bien compris, je la préfère, dans ma cuisine, à un savant prétentieux qui se fait appeler monsieur par ses marmitons, et qui baptise une charogne des noms les plus pompeux. ”

Tout le temps du dîner, la conversation était sur ce ton et roulait sur la mangeaille. J’en ai donné cet échantillon pour qu’on se figure bien cette nature de chanoine, qui n’a guère plus de type dans le temps présent. Ma grand-mère, qui était d’une friandise extrême, bien que très petite mangeuse, avait aussi des théories scientifiques sur la manière de faire une crème à la vanille et une omelette soufflée. Madame Bourdieu se faisait quereller par mon oncle, parce qu’elle avait laissé mettre dans la sauce quelques parcelles de muscade de plus ou de moins : ma mère riait de leurs disputes. Il n’y avait que la mère La Marlière qui oubliât de babiller au dîner, parce qu’elle mangeait comme un ogre. Quant à moi, ces longs dîners servis, discutés, analysés et savourés avec tant de solennité m’ennuyaient mortellement. J’ai toujours mangé vite et en pensant à autre chose. Une longue séance à table m’a toujours rendue malade, et j’obtenais la permission de me lever de temps en temps pour aller jouer avec un vieux caniche qui s’appelait Babet, et qui passait sa vie à faire des petits et à les allaiter dans un coin de la salle à manger. »

Un luxe inaccoutumé

Guy de Maupassant, Pierre et Jean, II.

« Le dîner fut annoncé, et comme le vieux Roland allait offrir son bras à Mme Rosémilly : « Non, non, père, cria sa femme, aujourd’hui tout est pour Jean. »

Sur la table éclatait un luxe inaccoutumé : devant l’assiette de Jean, assis à la place de son père, un énorme bouquet rempli de faveurs de soie, un vrai bouquet de grande cérémonie, s’élevait comme un dôme pavoisé, flanqué de quatre compotiers dont l’un contenait une pyramide de pêches magnifiques, le second un gâteau monumental gorgé de crème fouettée et couvert de clochettes de sucre fondu, une cathédrale en biscuit, le troisième des tranches d’ananas noyées dans un sirop clair, et le quatrième, luxe inouï, du raisin noir, venu des pays chauds.

— Bigre ! dit Pierre en s’asseyant, nous célébrons l’avènement de Jean le Riche.

Après le potage on offrit du madère ; et tout le monde déjà parlait en même temps. Beausire racontait un dîner qu’il avait fait à Saint-Domingue à la table d’un général nègre. Le père Roland l’écoutait, tout en cherchant à glisser entre les phrases le récit d’un autre repas donné par un de ses amis, à Meudon, et dont chaque convive avait été quinze jours malade. Mme Rosémilly, Jean et sa mère faisaient un projet d’excursion et de déjeuner à Saint-Jouin, dont ils se promettaient déjà un plaisir infini ; et Pierre regrettait de ne pas avoir dîné seul, dans une gargote au bord de la mer, pour éviter tout ce bruit, ces rires et cette joie qui l’énervaient.

Il cherchait comment il allait s’y prendre, maintenant, pour dire à son frère ses craintes et pour le faire renoncer à cette fortune acceptée déjà, dont il jouissait, dont il se grisait d’avance. Ce serait dur pour lui, certes, mais il le fallait ; il ne pouvait hésiter, la réputation de leur mère étant menacée.

L’apparition d’un bar énorme rejeta Roland dans les récits de pêche. Beausire en narra de surprenantes au Gabon, à Sainte-Marie de Madagascar et surtout sur les côtes de la Chine et du Japon, où les poissons ont des figures drôles comme les habitants. Et il racontait les mines de ces poissons, leurs gros yeux d’or, leurs ventres bleus ou rouges, leurs nageoires bizarres, pareilles à des éventails, leur queue coupée en croissant de lune, en mimant d’une façon si plaisante que tout le monde riait aux larmes en l’écoutant.

Seul, Pierre paraissait incrédule et murmurait : « On a bien raison de dire que les Normands sont les Gascons du Nord. »

Après le poisson vint un vol-au-vent, puis un poulet rôti, une salade, des haricots verts et un pâté d’alouettes de Pithiviers. La bonne de Mme Rosémilly aidait au service ; et la gaieté allait croissant avec le nombre des verres de vin. Quand sauta le bouchon de la première bouteille de champagne, le père Roland, très excité, imita avec sa bouche le bruit de cette détonation, puis déclara :

— J’aime mieux ça qu’un coup de pistolet.

Pierre, de plus en plus agacé, répondit en ricanant :

— Cela est peut-être, cependant, plus dangereux pour toi.

Roland, qui allait boire, reposa son verre plein sur la table et demanda :

— Pourquoi donc ?

Depuis longtemps il se plaignait de sa santé, de lourdeurs, de vertiges, de malaises constants et inexplicables. Le docteur reprit :

— Parce que la balle du pistolet peut fort bien passer à côté de toi, tandis que le verre de vin te passe forcément dans le ventre.

— Et puis ?

— Et puis il te brûle l’estomac, désorganise le système nerveux, alourdit la circulation et prépare l’apoplexie dont sont menacés tous les hommes de ton tempérament.

L’ivresse croissante de l’ancien bijoutier paraissait dissipée comme une fumée par le vent ; et il regardait son fils avec des yeux inquiets et fixes, cherchant à comprendre s’il ne se moquait pas.

Mais Beausire s’écria :

— Ah ! ces sacrés médecins, toujours les mêmes : ne mangez pas, ne buvez pas, n’aimez pas, et ne dansez pas en rond. Tout ça fait du bobo à petite santé. Eh bien ! j’ai pratiqué tout ça, moi, Monsieur, dans toutes les parties du monde, partout où j’ai pu, et le plus que j’ai pu, et je ne m’en porte pas plus mal.

Pierre répondit avec aigreur :

— D’abord, vous, capitaine, vous êtes plus fort que mon père ; et puis tous les viveurs parlent comme vous jusqu’au jour où… et ils ne reviennent pas le lendemain dire au médecin prudent : « Vous aviez raison, docteur. » Quand je vois mon père faire ce qu’il y a de plus mauvais et de plus dangereux pour lui, il est bien naturel que je le prévienne. Je serais un mauvais fils si j’agissais autrement.

Mme Roland désolée intervint à son tour :

— Voyons, Pierre, qu’est-ce que tu as ? Pour une fois, ça ne lui fera pas de mal. Songe quelle fête pour lui, pour nous. Tu vas gâter tout son plaisir et nous chagriner tous. C’est vilain, ce que tu fais là !

Il murmura en haussant les épaules :

— Qu’il fasse ce qu’il voudra, je l’ai prévenu.

Mais le père Roland ne buvait pas. Il regardait son verre, son verre plein de vin lumineux et clair, dont l’âme légère, l’âme enivrante s’envolait par petites bulles venues du fond et montant, pressées et rapides, s’évaporer à la surface ; il le regardait avec une méfiance de renard qui trouve une poule morte et flaire un piège.

Il demanda, en hésitant :

— Tu crois que ça me ferait beaucoup de mal ?

Pierre eut un remords et se reprocha de faire souffrir les autres de sa mauvaise humeur :

— Non, va, pour une fois, tu peux le boire ; mais n’en abuse point et n’en prends pas l’habitude.

Alors le père Roland leva son verre sans se décider encore à le porter à sa bouche. Il le contemplait douloureusement, avec envie et avec crainte ; puis il le flaira, le goûta, le but par petits coups, en les savourant, le cœur plein d’angoisse, de faiblesse et de gourmandise, puis de regrets, dès qu’il eut absorbé la dernière goutte.

Pierre, soudain, rencontra l’œil de Mme Rosémilly ; il était fixé sur lui limpide et bleu, clairvoyant et dur. Et il sentit, il pénétra, il devina la pensée nette qui animait ce regard, la pensée irritée de cette petite femme à l’esprit simple et droit, car ce regard disait : « Tu es jaloux, toi. C’est honteux, cela. »

Il baissa la tête en se remettant à manger.

Il n’avait pas faim, il trouvait tout mauvais. Une envie de partir le harcelait, une envie de n’être plus au milieu de ces gens, de ne plus les entendre causer, plaisanter et rire.

Cependant le père Roland, que les fumées du vin recommençaient à troubler, oubliait déjà les conseils de son fils et regardait d’un œil oblique et tendre une bouteille de champagne presque pleine encore à côté de son assiette. Il n’osait la toucher, par crainte d’admonestation nouvelle, et il cherchait par quelle malice, par quelle adresse, il pourrait s’en emparer sans éveiller les remarques de Pierre. Une ruse lui vint, la plus simple de toutes : il prit la bouteille avec nonchalance et, la tenant par le fond, tendit le bras à travers la table pour emplir d’abord le verre du docteur qui était vide ; puis il fit le tour des autres verres, et quand il en vint au sien il se mit à parler très haut, et s’il versa quelque chose dedans on eût juré certainement que c’était par inadvertance. Personne d’ailleurs n’y fit attention.

Pierre, sans y songer, buvait beaucoup. Nerveux et agacé, il prenait à tout instant, et portait à ses lèvres d’un geste inconscient la longue flûte de cristal où l’on voyait courir les bulles dans le liquide vivant et transparent. Il le faisait alors couler très lentement dans sa bouche pour sentir la petite piqûre sucrée du gaz évaporé sur sa langue.

Peu à peu une chaleur douce emplit son corps. Partie du ventre, qui semblait en être le foyer, elle gagnait la poitrine, envahissait les membres, se répandait dans toute la chair, comme une onde tiède et bienfaisante portant de la joie avec elle. Il se sentait mieux, moins impatient, moins mécontent ; et sa résolution de parler à son frère ce soir-là même s’affaiblissait, non pas que la pensée d’y renoncer l’eût effleuré, mais pour ne point troubler si vite le bien-être qu’il sentait en lui.

Beausire se leva afin de porter un toast.

Ayant salué à la ronde il prononça :

— Très gracieuses dames, Messeigneurs, nous sommes réunis pour célébrer un événement heureux qui vient de frapper un de nos amis. On disait autrefois que la fortune était aveugle, je crois qu’elle était simplement myope ou malicieuse et qu’elle vient de faire emplette d’une excellente jumelle marine, qui lui a permis de distinguer dans le port du Havre le fils de notre brave camarade Roland, capitaine de la Perle.

Des bravos jaillirent des bouches, soutenus par des battements de mains ; et Roland père se leva pour répondre.

Après avoir toussé, car il sentait sa gorge grasse et sa langue un peu lourde, il bégaya :

— Merci, capitaine, merci pour moi et mon fils. Je n’oublierai jamais votre conduite en cette circonstance. Je bois à vos désirs.

Il avait les yeux et le nez pleins de larmes, et il se rassit, ne trouvant plus rien.

Jean, qui riait, prit la parole à son tour :

— C’est moi, dit-il, qui dois remercier ici les amis dévoués, les amis excellents (il regardait Mme Rosémilly), qui me donnent aujourd’hui cette preuve touchante de leur affection. Mais ce n’est point par des paroles que je peux leur témoigner ma reconnaissance. Je la leur prouverai demain, à tous les instants de ma vie, toujours, car notre amitié n’est point de celles qui passent.

Sa mère, fort émue, murmura :

— Très bien, mon enfant.

Mais Beausire s’écriait :

— Allons, madame Rosémilly, parlez au nom du beau sexe.

Elle leva son verre, et, d’une voix gentille, un peu nuancée de tristesse :

— Moi, dit-elle, je bois à la mémoire bénie de M. Maréchal.

Il y eut quelques secondes d’accalmie, de recueillement décent, comme après une prière ; et Beausire, qui avait le compliment coulant, fit cette remarque :

— Il n’y a que les femmes pour trouver de ces délicatesses.

Puis se tournant vers Roland père :

— Au fond, qu’est-ce que c’était que ce Maréchal ? Vous étiez donc bien intimes avec lui ?

Le vieux, attendri par l’ivresse, se mit à pleurer, et d’une voix bredouillante :

— Un frère… vous savez… un de ceux qu’on ne retrouve plus… nous ne nous quittions pas… il dînait à la maison tous les soirs… et il nous payait de petites fêtes au théâtre… je ne vous dis que ça… que ça… que ça… Un ami, un vrai… un vrai… n’est-ce pas, Louise ?

Sa femme répondit simplement :

— Oui, c’était un fidèle ami.

Pierre regardait son père et sa mère, mais comme on parla d’autre chose, il se remit à boire.

De la fin de cette soirée il n’eut guère de souvenir. On avait pris le café, absorbé des liqueurs, et beaucoup ri en plaisantant. Puis il se coucha, vers minuit, l’esprit confus et la tête lourde. Et il dormit comme une brute jusqu’à neuf heures le lendemain. »

Un dîner bourgeois

« Les Danquin habitaient un vieil appartement de la rue Saint-André-des-Arts, où logeait Pierre de L’Estoile au temps de la Ligue. Ils vivaient dans l’aisance et n’avaient pas d’enfants. Ces excellents gens recueillirent vers 1858 le fils et la fille d’un frère malheureux de Madame Danquin, les jeunes Bondois, Marthe et Claudius, nés et élevés à Lyon, menus et gentils, l’air étonné. Madame Danquin, la plus maternelle des femmes, aimait les jeunes Bondois comme s’ils eussent été les fruits de ses entrailles. Cependant, ils restaient pressés l’un contre l’autre, le frère et la sœur, comme des orphelins et des exilés. Obèse et infirme, gaie par tempérament, madame Danquin bornait aux soins domestiques son inlassable activité. Elle attirait dans sa maison, pour l’égayer, tout ce qu’elle connaissait de jeunes gens et de jeunes filles. Filleul de M. Danquin, j’étais souvent invité à dîner et à passer la soirée. M. Danquin consacrait à l’art de bien vivre toutes les heures qu’il n’accordait pas à la paléontologie. Il avait dans la tête une carte gastronomique de la France où ne manquaient ni les pâtés de Chartres, d’Amiens et de Pithiviers, ni les foies gras de Strasbourg, ni les andouillettes de Troyes, ni les chapons du Mans, ni les rillettes de Tours, ni les prés-salés du Cotentin.

Ainsi que tous les bourgeois de Paris à cette époque, il avait une bonne cave et soignait ses vins avec une sagesse vigilante. Cet honnête homme ne regardait pas comme au-dessous de lui d’acheter lui-même les melons, alléguant qu’une femme est incapable de connaître un cantaloup parvenu au moment fugitif de sa maturité savoureuse d’avec un autre encore vert ou déjà passé. Aussi les dîners de la rue Saint-André-des-Arts étaient-ils excellents. Mon père et ma mère y étaient souvent priés,m ainsi que mesdames Giray et Delarche et leurs filles, fort jolies toutes deux, mademoiselle Guerrier, élève du Conservatoire, le docteur Renaudin, à la fois joyeux et sinistre, madame Gobelin, vieille dame miniaturiste, d’une grande distinction, élève de madame de Mirbel, et sa fille Philippine, maigre, dégingandée, les cheveux fades, les yeux petits, le nez long, sinueux avec un bout détaché ovale ou plutôt ovoïde, la bouche grande, un air de bonté, pas de teint, la taille plate, les genoux perçants. Ses bras n’étaient pas beaux, mais, par compensation, ils étaient démesurément longs et elle les portait démesurément nus, on ne sait pourquoi. En tout cas, ce ne semblait pas être coquetterie de sa part, car elle disait que la nature, par maladresse ou distraction, lui avait fait le gras du bras plus mince que le poignet ; bonne personne, rieuse, mélancolique, moqueuse et tendre, ingénieuse et si animée, si diverse, si changeante qu’elle formait à elle seule tout un chœur de longues jeunes filles, une ronde folle de demoiselles Gobelin, les unes très laides, les autres presque jolies, toutes sympathiques et divertissantes au possible. Mademoiselle Gobelin vivait et aidait sa mère à vivre en faisant des portraits d’enfants et voyait avec résignation la main sale du photographe logé sur le toit de sa maison, dans une cage de verre, lui tirer toutes ses clientes. Laborieuse au delà de tout ce qu’on peut imaginer, elle savait quatre ou cinq langues, avait lu une infinité de livres et était assez bonne musicienne.

Mon parrain découpait lui-même les grosses pièces et servait en faisant parvenir les parts à ses invités, vieil usage, suivi autrefois dans les meilleures maisons. Le prince de Talleyrand, réputé pour le plus accompli des amphitryons, en usait de la sorte. Il découpait lui-même les viandes et en faisait passer une part à chacun en mesurant la civilité de l’offre au rang des convives. M. Amédée Pichot, le fondateur de la Revue Britannique, a conté comment l’archichancelier envoyait du bœuf aux princes et aux ducs en déclarant que ce lui serait un très grand honneur de voir cette offre agréée, puis aux personnages de quelque distinction en les priant d’accepter ce bœuf, et enfin aux convives du bas bout en frappant la table du manche de son couteau et en les interrogeant d’un seul mot « bœuf ? ». M. Danquin, fils de la Révolution, ne croyait pas continuer les grands seigneurs d’autrefois en tranchant et découpant lui-même les pièces.

C’était moins le rang que l’appétit qu’il considérait dans ses distributions. Il mettait les morceaux doubles pour les affamés et avait soin de verser une cuillerée de sang dans l’assiette des débiles et des convalescents. Magnifique et libéral pour tous, il envoyait les meilleurs morceaux à mademoiselle Élise Guerrier, pour qui il avait une préférence imperceptible et décidée. Il choisissait pour elle, dans la longe de veau, le morceau du rognon, et dans le rôti de porc la tranche la plus rissolée, et ses yeux riaient derrière ses lunettes d’or.

Et pour mieux faire paraître la noblesse et illustration des façons dont en usait mon parrain envers mademoiselle Élise Guerrier, élève lauréat du Conservatoire, je transcrirai ici ce que M. de Courtin écrivait à Paris au commencement du XVIIIe siècle dans son Nouveau Traité de la Civilité qui se pratique en France, parmi les honnestes gens :

« Comme le petit côté de l’aloyau est toujours le plus tendre, il passe aussi pour le plus recherché. Pour la longe de veau, elle se coupe ordinairement par le milieu à l’endroit le plus charnu, et le rognon s’en présente par honneur. »

M. de Courtin ajoute que « dans un cochon de lait, ce que les plus friands y trouvent de meilleur est la peau et les oreilles. »

Ce que je dis des hommages culinaires dont mon parrain se plaisait à favoriser mademoiselle Élise Guerrier, je le dis sans envie ; la jalousie en ce cas serait incongrue et partirait d’un mauvais cœur, car mon parrain, me soupçonnant avec raison d’aimer sans mesure la pâtisserie, m’envoyait des parts énormes de tarte ou de flan.

Si l’on rappelle à propos de ces dîners chers à mon enfance les services magnifiques d’un Cambacérès ou d’un Talleyrand, et la table du duc de Chevreuse où M. de Courtin acquit ses belles connaissances, c’est par amour de la tradition et désir de trouver de la continuité dans la succession rapide des générations. En réalité, la table de M. Danquin était des plus modestes et témoignait de la sage médiocrité des mœurs bourgeoises dans les dernières années de la royauté constitutionnelle et les premières de l’Empire. La bonne madame Danquin tenait sa maison sur un petit pied. Une seule servante faisait le service. Les dîners étaient copieux et longs. L’oncle Danquin, âgé de quatre-vingt-neuf ans, y assistait parfois. On le priait de chanter au dessert. Il se levait et susurrait imperceptiblement une chanson bachique de Désaugiers :

Versez encore…

Après le dîner, on passait dans le salon, vaste pièce autour de laquelle régnaient des armoires pleines de fossiles, ossements de reptiles et de poissons, empreintes de crustacés, de zoophytes, d’insectes et de plantes, coprolithes, mâchoires de grands reptiles, défenses de mammouths. »

Les repas

Sacha Guitry

« Chaque repas que je prends en dehors de chez moi confirme mon opinion sur la déplorable façon actuelle de recevoir.

Je ne suis ni extrêmement difficile, ni ce qu’on appelle “ goinfre ”, mais comme il n’y a que deux repas par jour, il m’est désagréable, odieux même, de sacrifier l’un ou l’autre.

Je déteste la bonne franquette et je hais la fortune du pot.

Or, la coutume, ou plus exactement la mode, veut que l’on n’attache plus aucune importance aux aliments et aux boissons que l’on offre.

La personne qui vous invite estime qu’elle vous fait un plaisir, et son dérangement se borne à faire mettre un couvert de plus.

Car c’est un dérangement pour elle !

C’est inouï !

Mais, madame, lorsque je m’assieds à votre table, je vous donne une marque de confiance dont vous devez vous rendre digne.

Et, croyez-moi, je n’en fais pas uniquement une question de nourriture.

Quand un dîner est mauvais, ça ne prouve pas seulement que le dîner est mauvais. Ça prouve que le café ne sera pas buvable, ça prouve que les liqueurs seront oubliées et les cigares omis. Ça prouve que vous ne tenez pas à ce que je revienne. Ça prouve que j’ai eu tort de venir.

Pourquoi ai-je l’impression qu’autrefois on agissait différemment ?

Et à quoi faut-il attribuer cette insouciance des amphitryons ?

Á leur avarice?

Oui, d’abord, bien sûr. Mais aussi, mais surtout, cela tient à la facilité qu’on a d’ouvrir sa porte à n’importe qui, presque.

Il faut estimer ses convives. Or, on s’invite à dîner pour faire connaissance.

On commence tout simplement par la faim.

Ensuite, on se rend à l’invitation. On fait ça trois fois, quatre fois, jusqu’à ce que ça vienne…

Et, le plus souvent, on s’aperçoit — trop tard ! — que l’amitié ne vient pas en mangeant. Eh ! Oui, trop tard ! Vous ne pouvez plus vous dérober. Le pli est pris, c’est l’engrenage. Et puis, on sait que vous avez dîné à plusieurs reprises les uns chez les autres ; on croît que vous êtes des intimes et on ne s’explique pas vos sévérités réciproques, — car, pour tout le monde, vous êtes des amis, excepté pour vous.

Ainsi, vous détruisez l’un des plus grands charmes de la vie. Et, l’ayant méconnu, pour un peu vous le contesteriez.

Et, pourtant, est-il un plaisir plus savoureux que celui d’avoir à sa table deux amis gourmands et gais ?

Je dis “ deux ”, parce que pour manger, c’est comme pour causer, il ne faut pas être nombreux.

Moins on est de fous, plus on rit.

Car, il faut bien l’avouer, on ne s’amuse jamais lorsqu’on est quinze ou vingt à table — ou ailleurs.

Un grand dîner ! Mais c’est sinistre, un grand dîner !

On n’est jamais placé comme on aurait souhaité l’être. On a toujours trop chaud, on est mal et on mange un petit peu d’un tas de plats compliqués et prévus.

Ah ! que la vie est belle et que l’on bavarde bien quand on est quatre et qu’on a mangé chacun son perdreau !

Puisque vous avez la manie d’avoir chez vous des gens célèbres, ne les invitez donc pas tous à la fois !

On brille mieux quand on est seul, et les gens célèbres préfèrent ne pas se rencontrer.

Conviez-les chacun à leur tour, offrez-leur de bons mets et de bons vins, vous les aurez souvent, et au moins vous pourrez profiter d’eux.

Vous faites venir Capus, et le même soir, vous invitez Donnay pour épater Capus.

C’est une faute inutile.

Capus est plus épaté de voir Capus chez vous que d’y voir Donnay. »

Le mauvais riche se divertit à table, par Heinrich Aldegrever (1502-155).

Une halte à Gisons

Guy de Maupassant,

Le Rosier de Mme Husson

« “ Gisors, Gisors, mais je connais quelqu’un ici. Qui donc ?

Gisors ? Voyons, j’ai un ami dans cette ville. ” Un nom soudain jaillit dans mon souvenir : “ Albert Marambot ”. C’était un ancien camarade de collège, que je n’avais pas vu depuis douze ans au moins, et qui exerçait à Gisors la profession de médecin. Souvent il m’avait écrit pour m’inviter ; j’avais toujours promis, sans tenir. Cette fois, enfin je profiterai de l’occasion.

Je demande au premier passant : “ Savez-vous où demeure M. le docteur Marambot ? ” Il répondit sans hésiter, avec l’accent traînard des Normands : “ Rue Dauphine ”. J’aperçus en effet, sur la porte de la maison indiquée, une grande plaque de cuivre où était gravé le nom de mon ancien camarade. Je sonnai ; mais la servante, une fille à cheveux jaunes, aux gestes lents, répétait d’un air stupide : “ I y est paas, I est paas ”.

J’entendais un bruit de fourchettes et de verres, et je criai : “ Hé ! Marambot ”. Une porte s’ouvrit, et un gros homme à favoris parut, l’air mécontent, une serviette à la main.

Certes, je ne l’aurais pas reconnu. On lui aurait donné quarante-cinq ans au moins, et, en une seconde, toute la vie de province m’apparut, qui alourdit, épaissit et vieillit. Dans un seul élan de ma pensée, plus rapide que mon geste pour lui tendre la main, je connus son existence, sa manière d’être, son genre d’esprit et ses théories sur le monde. Je devinai les longs repas qui avaient arrondi son ventre, les somnolences après dîner, dans la torpeur d’une lourde digestion arrosée de cognac, et les vagues regards jetés sur les malades avec la pensée de la poule rôtie qui tourne devant le feu. Ses conversations sur la cuisine, sur le cidre, l’eau-de-vie et le vin, sur la manière de cuire certains plats et de bien lier certaines sauces me furent révélées, rien qu’en apercevant l’empâtement rouge de ses joues, la lourdeur de ses lèvres, l’éclat morne de ses yeux.

Je lui dis : “ Tu ne me reconnais pas. Je suis Raoul Aubertin ”.

Il ouvrit les bras et faillit m’étouffer, et sa première phrase fut celle-ci :

— Tu n’as pas déjeuné, au moins ?

— Non.

— Quelle chance ! Je me mets à table et j’ai une excellente truite.

Cinq minutes plus tard je déjeunais en face de lui.

Je lui demandai :

— Tu est resté garçon ?

— Parbleu !

— Et tu t’amuses ici ?

— Je ne m’ennuie pas, je m’occupe? J’ai des malades, des amis. Je mange bien, je me porte bien, j’aime à rire et chasser. Ça va.

— La vie n’est pas trop monotone dans cette petite ville ?

— Non, mon cher, quand on sait s’occuper. Une petite ville, en somme, c’est comme une grande. Les événements et les plaisirs y sont moins variés, mais on leur prête plus d’importance ; les relations y sont moins nombreuses, mais on se rencontre plus souvent. Quand on connaît toutes les fenêtres d’une rue, chacune d’elles vous occupe et vous intrigue davantage qu’une rue entière à Paris.

C’est très amusant, une petite ville, tu sais, très amusant, très amusant. Tiens, celle-ci, Gisors, je la connais sur le bout du doigt depuis son origine jusqu’à aujourd’hui. Tu n’as pas idée comme son histoire est drôle.

— Tu es de Gisors ?

— Moi ? Non. Je suis de Gournay, sa voisine et sa rivale. Gournay est à Gisors ce que Lucullus était à Cicéron. Ici, tout est pour la gloire, on dit : “ les orgueilleux de Gisors ”. Á Gournay,tout est pour le ventre, on dit : “ les maqueux de Gournay ». Gisors méprise Gournay, mais Gournay rit de Gisors. C’est très comique, ce pays-ci.

Je m’aperçus que je mangeais quelque chose de vraiment exquis, des œufs mollets enveloppés dans un fourreau de gelée de viande aromatisée aux herbes et légèrement saisie dans la glace.

Je dis en claquant la langue pour flatter Marambot : “ Bon, ceci ”.

Il sourit. “ Deux choses nécessaires, de la bonne gelée, difficile à obtenir, et de bons œufs. Oh ! les bons œufs, que c’est rare, avec le jaune un peu rouge, bien savoureux ! Moi, j’ai deux basses-cours, une pour l’œuf, l’autre pour la volaille. Je nourris mes pondeuses d’une manière spéciale. J’ai mes idées. Dans l’œuf comme dans la chair du poulet, du bœuf ou du mouton, dans le lait, dans tout, on retrouve et on doit goûter le suc, la quintessence des nourritures antérieures de la bête. Comme on pourrait mieux manger si on s’occupait davantage de cela !

Je riais.

— Tu es donc gourmand ?

— Parbleu ! Il n’y a que les imbéciles qui ne soient pas gourmands. On est gourmand comme on est artiste, comme est instruit, comme on est poète. Le goût, mon cher, c’est un organe délicat, perfectible et respectable comme l’œil et l’oreille. Manquer de goût, c’est être privé d’une faculté exquise, de la faculté de discerner la qualité des aliments, comme on peut être privé de celle de discerner les qualités d’un livre ou d’une œuvre d’art ; c’est être privé d’un sens essentiel; d’une partie de la supériorité humaine ; c’est appartenir à une des innombrables classes d’infirmes, de disgraciés et de sots dont se compose notre race ; c’est avoir la bouche bête, en un mot, comme on a l’esprit bête. Un homme qui ne distingue pas une langouste d’un homard, un hareng, cet admirable poisson qui porte en lui toutes les saveurs, tous les arômes de la mer, d’un maquereau ou d’un merlan, et une poire crassane d’une duchesse, est comparable à celui qui confondrait Balzac avec Eugène Sue, une symphonie de Beethoven avec une marche militaire d’un chef de musique de régiment, et l’Apollon du Belvédère avec la statue du général de Blanmont !

— Qu’est-ce donc que le général de Blanmont ?

— Ah ! c’est vrai, tu ne sais pas. On voit bien que tu n’es point de Gisors ! Mon cher, je t’ai dit tout à l’heure qu’on appelait les habitants de cette ville les “ orgueilleux de Gisors ” et jamais épithète ne fut mieux méritée. Mais déjeunons d’abord, et je te parlerai de notre ville en te la faisant visiter.

Il cessait de parler de temps en temps pour boire lentement un demi-verre de vin qu’il regardait avec tendresse en le reposant sur la table.

Une serviette nouée au col, les pommettes rouges, l’œil excité, les favoris épanouis autour de sa bouche en travail, il était amusant à voir.

Il me fit manger jusqu’à la suffocation. Puis, comme je voulais regagner la gare, il me saisit le bras et m’entraîna par les rues. »

Un second couvert

Colette,

La naissance du jour

« Que tout est devenu simple… Tout, et jusqu’au second couvert que parfois je dispose, sur la table ombragée, en face du mien.

Un second couvert… Cela tient peu de place, maintenant : une assiette verte, un gros verre ancien, un peu trouble. Si je fais signe qu’on l’enlève à jamais, aucun souffle pernicieux, accouru soudain de l’horizon, ne lèvera mes cheveux droits et ne fera tourner — cela s’est vu — ma vie dans un autre sens. Ce couvert ôté de ma table, je mangerai pourtant avec appétit. Il n’y a plus de mystère, plus de serpent lové sous la serviette que pince et marque, pour la distinguer de la mienne, la lyre de cuivre qui maintenait, au-dessus d’un vieil ophicléide du siècle dernier, les pages désertes d’une partition où l’on ne lisait que des “ temps forts ”, semés à intervalles égaux comme des larmes… Ce couvert est celui de l’ami qui vient et s’en va, ce n’est plus celui d’un maître du logis qui foule, aux heures nocturnes, le sonore plancher d’une chambre, là-haut… Les jours où l’assiette, le verre, la lyre manquent en face de moi, je suis simplement seule, et non délaissée. Rassurés, mes amis me font confiance. »

Un dîner de famille morose

Ménandre (Athènes, v. 342 - v. 292)

Fragments.

[…] Que la bonté des dieux

« Me préserve à jamais d’un dîner de famille,

Réunion lugubre où la parenté brille,

Mais où l’estomac souffre ! où, gravement assis,

Cousins, petits-cousins, neveux et petits-fils,

Paraissant assister à quelque sacrifice,

D’un jeûne solennel subissent le supplice !

D’abord, le verre en main, le maître du logis,

De contes du vieux temps entretient ses amis :

Tout l’édifice tremble à sa voix formidable.

Sa femme près de lui, matrone respectable,

Mêle un aigre fausset à ses graves discours,

Et du triste repas interrompant le cours,

Á chaque nouveau mets ajoute un commentaire.

Non loin d’elle, je vois oncle, tante et grand’mère,

De préceptes moraux assaisonnant les plats,

Et blâmant des plaisirs… que nous ne goûtons pas. »

Le souper

Laurence Sterne*,

Voyage sentimental à travers la France et l’Italie, 1767 ?

« Le fer d’un des pieds de devant du limonier menaçant de se détacher, au bas de la côte qui monte au mont Tarare, le postillon descendit de cheval, arracha le fer et le mit dans sa poche ; comme la montée était de cinq ou six milles et que ce cheval était notre principale ressource, j’insistai pour qu’on reclouât le fer aussi bien que possible ; mais le postillon avait jeté les clous, et comme le marteau du coffre, sans eux, ne pouvait servir à grand’chose, je me résignai à continuer.

Le cheval n’avait pas monté plus d’un demi-mille qu’en arrivant à un endroit pierreux, la pauvre bête perdit un second fer, justement celui de son autre pied de devant ; je descendis alors de la chaise pour tout de bon, et apercevant une maison à environ un quart de mille sur la gauche, je décidai à grand’peine le postillon à tourner pour s’y rendre. L’aspect de la maison et de ses dépendances, quand nous en approchâmes, me fit vite accepter mon accident. — C’était une petite ferme, entourée d’environ vingt acres de vignes, et d’à peu près autant de blé — contre la maison, il y avait d’un côté un potager d’une acre et demie, plein de tout ce qui pouvait entretenir l’abondance dans une maison de paysan français — et de l’autre un petit bois qui fournissait de quoi faire cuire les produits du potager. Il était environ huit heures du soir quand j’y arrivai — je laissai donc le postillon se tirer d’affaire comme il pouvait — et quant à moi, j’entrai tout droit dans la maison.

La famille se composait d’un vieillard à cheveux gris et de sa femme, avec cinq ou six fils, gendres, et leurs femmes respectives, et, derrière eux, une joyeuse lignée.

Ils étaient assis, tous ensemble, autour de leur soupe aux lentilles ; il y avait un gros pain de froment au milieu de la table ; et un cruchon de vin à chaque bout promettait de la joie aux divers stades du repas — c’était un festin d’amour.

Le vieillard se leva pour m’accueillir et, avec une respectueuse cordialité, m’invita à prendre place à table ; mon cœur y avait pris place dès l’instant où j’étais entré dans la salle ; je m’y assis donc aussitôt, comme un enfant de la famille ; et pour entrer le plus vite possible dans mon rôle, j’empruntai immédiatement le couteau du vieillard et prenant le pain je m’en coupai un bon morceau ; pendant que je le faisais, je voyais dans tous les yeux un témoignage, non seulement de bon accueil, mais d’un accueil mélangé de gratitude à mon égard pour n’avoir point paru en douter.

Était-ce cela ? ou alors dis-moi quelle autre raison, Nature, me rendit si agréable ce morceau de pain — ou quelle magie me rendit la rasade prise à leur cruchon si délicieuse, que la saveur m’en est restée au palais jusqu’à cette heure ?

Si le souper fut de mon goût — les grâces qui le suivirent le furent bien plus encore. »

* Sterne garda un souvenir ébloui de son voyage dans le Bourbonnais au milieu des années 1760. « Il n'était…

Le dîner du chanoine

Lesage

Gil Blas de Santillane, II, 1 (?)

« Nous suivîmes la dame Jacinthe. Le chanoine était logé par bas, et son appartement consistait en quatre pièces de plain-pied, bien boisées. […]

D’abord que Fabrice vit que j’étais arrêté, il fit une grande révérence au chanoine, une autre encore plus profonde à la gouvernante, et se retira fort satisfait, après m’avoir dit tout bas que nous nous reverrions, et que je n’avais qu’à rester là. Dès qu’il fut sorti, le licencié me demanda comment je m’appelais, pourquoi j’avais quitté ma patrie ; et par ses questions, il m’engagea, devant dame Jacinthe, à raconter mon histoire. Je les divertis tous deux, surtout par le récit de ma dernière aventure. Camille et don Raphaël leur donnèrent une si forte envie de rire, qu’il en pensa coûter la vie au vieux goutteux ; car, comme il riait de toute sa force, il lui prit une toux si violente, que je crus qu’il allait passer. Il n’avait pas encore fait son testament, jugez si la gouvernante fut alarmée ! Je la vis, tremblante, éperdue, courir au secours du bonhomme, et, faisant ce qu’on fait pour soulager les enfants qui toussent, lui frotter le front et lui taper sur le dos. Ce ne fut pourtant qu’une fausse alarme ; le vieillard cessa de tousser, et sa gouvernante de le tourmenter. Alors je voulus achever mon récit ; mais la dame Jacinthe, craignant une seconde toux, s’y opposa. Elle m’emmena même de la chambre du chanoine dans une garde-robe, où parmi plusieurs habits était celui de mon prédécesseur. Elle me le fit prendre, et mit à sa place le mien, que je n’étais pas fâché de conserver, dans l’espérance qu’il me servirait encore. Nous allâmes ensuite tous deux préparer le dîner.

Je ne parus pas neuf dans l’art de faire la cuisine. Il est vrai que j’en avais fait l’heureux appentissage sous la dame Léonarde, qui pouvait passer pour une bonne cuisinière. Elle n’était toutefois pas comparable à la dame Jacinthe : celle-ci l’emportait peut-être sur le cuisinier même de l’archevêque de Tolède. Elle excellait en tout. On trouvait ses bisques exquises, tant elle savait bien choisir et mêler les sucs de viandes qu’elle y faisait entrer ; et ses hachis étaient assaisonnés d’une manière qui les rendait très agréables au goût. Quand le dîner fut prêt, nous retournâmes dans la chambre du chanoine, où, pendant que je dressais une table auprès de son fauteuil, la gouvernante passa sous le menton du vieillard une serviette, et la lui attacha aux épaules. Un moment après, je servis un potage qu’on aurait pu présenter au plus fameux directeur de Madrid, et deux entrées qui auraient eu de quoi piquer la sensualité d’un vice-roi, si la dame Jacinthe n’y eût pas épargné les épices, de peur d’irriter la goutte du licencié. Á la vue de ces bons plats, mon vieux maître, que je croyais perclus de tous ses membres, me montra qu’il n’avait pas encore entièrement perdu l’usage de ses bras ; il s’en aida pour se débarrasser de son oreiller et de ses coussins, et se disposa gaiement à manger. Quoique la main lui tremblât, elle ne refusa pas le service ; il la faisait aller et venir assez librement, de façon pourtant qu’il répandait sur la nappe et sur sa serviette la moitié de ce qu’il portait à sa bouche. J’ôtai la bisque lorsq’il n’en voulut plus, et j’apportai une perdrix flanquée de deux cailles rôties, que la dame Jacinthe lui dépeça. Elle avait aussi soin de lui faire boire de temps en temps de grands coups de vin un peu trempé, dans une coupe d’argent large et profonde, qu’elle lui tenait comme à un enfant de quinze mois. Il s’acharna sur les entrées, et ne fit pas moins d’honneur aux petits pieds. Quand il se fut bien empiffré, la béate lui détacha sa serviette, lui remit son oreiller et ses coussins, puis, le laissant dans son fauteuil goûter tranquillement le repos qu’on prend d’ordinaire après le dîner, nous desservîmes et nous allâmes manger à notre tour.

Voilà de quelle manière dînait tous les jours notre chanoine, qui était peut-être le plus grand mangeur du chapitre. Mais il soupait plus légèrement : il se contentait d’un poulet et de quelques compotes de fruits. Je faisais bonne chère dans cette maison, j’y menais une vie très douce ; […]. »

Le souper de Monseigneur

Lesage

Gil Blas de Santillane, X, 10 (?)

« Je marchais le long des rues en rêvant où je pourrais, avec deux réaux, que j’avais pour tout bien, aller gîter. J’arrivai à la porte de l’archevêché, et, comme on travaillait au souper de monseigneur, il sortait des cuisines une agréable odeur qui se faisait sentir d’une lieue à la ronde. “ Peste ! dis-je en moi-même, je m’accommoderais volontiers de quelqu’un de ces ragoûts qui prennent au nez ; je me contenterais même d’y tremper les quatre doigts et le pouce. Mais quoi ! ne puis-je imaginer un moyen de goûter de ces bonnes viandes, dont je ne fais que sentir la fumée ? Pourquoi non ? cela ne paraît pas impossible. ” Je m’échauffai l’imagination là-dessus ; et, à force de rêver, il me vint dans l’esprit une ruse que j’employai sur-le-champ, et qui réussit. J’entrai dans la cour du palais archiépiscopal en courant vers les cuisines, et en criant de toute ma force : Au secours ! au secours !comme si quelqu’un m’eût poursuivi pour m’assassiner.

Á mes cris redoublés, maître Diego, le cuisinier de l’archevêque, accourut avec trois ou quatre marmitons pour en savoir la cause ; et, ne voyant personne que moi, il me demanda pour quel sujet je criais si fort. “ Ah ! seigneur, lui répondis-je en faisant toutes les démonstrations d’un homme épouvanté, par saint Polycarpe ! sauvez-moi, je vous prie, de la fureur d’un spadassin qui veut me tuer. — Où est-il donc ce spadassin ? s’écria Diego. Vous êtes tout seul de votre compagnie, et je ne vois pas un chat à vos trousses. Allez, mon enfant, rassurez-vous : c’est apparemment quelqu’un qui a voulu vous faire peur pour se divertir, et qui a bien fait de ne pas vous suivre dans ce palais, car nous lui aurions pour le moins coupé les oreilles. — Non, non, dis-je au cuisinier, ce n’est pas pour rire qu’il m’a poursuivi. C’est un grand pendard qui voulat me dépouiller, et je suis sûr qu’il m’attend dans la rue. — Il vous y attendra donc longtemps, reprit-il, puisque vous demeurerez ici jusqu’à demain. Vous y souperez et coucherez.

Je fus transporté de joie quand j’entendis ces dernières paroles, et ce fut pour moi un spectacle ravissant, lorsque, ayant été conduit par maître Diego dans les cuisines, j’y vis les préparatifs du souper de monseigneur. Je comptai jusqu’à quinze personnes qui en étaient occupées ; mais je ne pus nombrer les mets qui s’offrirent à ma vue, tant la Providence avait soin d’en pourvoir l’archevêché. Ce fut alors que, respirant à plein nez la fumée des ragoûts que je n’avais sentis que de loin, j’appris à connaître la sensualité. J’eus l’honneur de souper et coucher avec les marmitons, dont je gagnai si bien l’amitié, que le jour suivant, lorsque j’allai remercier maître Diego de m’avoir donné si généreusement un asile, il me dit “ Nos garçons de cuisine m’ont témoigné tous q’ils seraient ravis de vous avoir pour camarade, tant ils trouvent à leur gré votre humeur. De votre côté, seriez-vous bien aise d’être leur compagnon ? ” Je lui répondis que si j’avais ce bonheur-là, je me croirais au comble de mes vœux. “ Si cela est, reprit-il, mon ami, regardez-vous dès à présent comme un officier de l’archevêché. ” Á ces mots, il me mena et présenta au majordome, qui, sur mon air réveillé, me jugea digne d’être reçu parmi les fouille-au-pot.

Je ne fus pas plutôt en possession d’un emploi si honorable, que maître Diego, suivant l’usage des cuisiniers de grandes maisons, qui envoient secrètement des viandes à leurs mignonnes, me choisit pour porter chez une dame du voisinage, tantôt des longes de veau, et tantôt de la volaille ou du gibier. Cette bonne dame était une veuve de trente ans tout au plus, très jolie, très vive, et qui avait l’air de n’être pas exactement fidèle à son cuisinier. Il ne se contentait pas de lui fournir de la viande, du pain, du sucre et de l’huile ; il faisait aussi sa provision de vin, et tout cela aux dépens de monseigneur l’archevêque.

J’achevai de me dégourdir dans le palais de Sa grandeur […]. »

Un repas de bienvenue frugal

Honoré de Balzac,

La Rabouilleuse, 1822

« Après avoir mis les effets de sa mère et les siens dans les deux chambres en mansarde et les avoir examinées, Joseph observa cette maison silencieuse où les murs, l’escalier, les boiseries étaient sans ornement et distillaient le froid, où il n’y avait en tout que le strict nécessaire. Il fut alors saisi de cette brusque transition du poëtique Paris à la muette et sèche province. Mais quand, en descendant, il aperçut monsieur Hochon coupant lui-même pour chacun des tranches de pain, il comprit, pour la première fois de sa vie, Harpagon de Molière.

— Nous aurions mieux fait d’aller à l’auberge, se dit-il en lui-même.

L’aspect du dîner confirma ses appréhensions. Après une soupe dont le bouillon clair annonçait qu’on tenait plus à la quantité qu’à la qualité, on servit un bouilli triomphalement entouré de persil. Les légumes, mis à part dans un plat, comptaient dans l’ordonnance du repas. Ce bouilli trônait au milieu de la table, accompagné de trois autres plats : des œufs durs sur de l’oseille placés en face des légumes ; puis une salade tout accommodée à l’huile de noix en face de petits pots de crème où la vanille était remplacée par de l’avoine brûlée, et qui ressemble à la vanille comme le café de chicorée ressemble au moka. Du beurre et des radis dans deux plateaux aux deux extrémités, des radis noirs et des cornichons complétaient ce service, qui eut l’approbation de madame Hochon. La bonne vieille fit un signe de tête en femme heureuse de voir que son mari, pour le premier jour du moins, avait bien fait les choses. Le vieillard répondit par une œillade et un mouvement d’épaules facile à traduire : “ Voilà les folies que vous me faites faire ! … ”

Immédiatement après avoir été comme disséqué par monsieur Hochon en tranches semblables à des semelles d’escarpins, le bouilli fut remplacé par trois pigeons. Le vin du cru fut du vin de 1811. Par un conseil de sa grand’mère, Adolphine avait orné de deux bouquets les bouts de la table.

— Á la guerre comme à la guerre, pensa l’artiste en contemplant la table.

Et il se mit à manger en homme qui avait déjeuné à Vierzon, à six heures du matin, d’une exécrable tasse de café. Quand Joseph eut avalé son pain et qu’il en redemanda, monsieur Hochon se leva, chercha lentement une clef dans le fond de la poche de sa redingote, ouvrit une armoire derrière lui, brandit le chanteau d’un pain d’un douze livres, en coupa cérémonieusement une autre rouelle, la fendit en deux, la posa sur une assiette et passa l’assiette à travers la table au jeune peintre avec le silence et le sang-froid d’un vieux soldat qui se dit au commencement d’une bataille : “ Allons, aujourd’hui, je puis être tué ”. Joseph prit la moitié de cette rouelle et comprit qu’il ne devait plus redemander de pain. Aucun membre de la famille ne s’étonna de cette scène si monstrueuse pour Joseph. La conversation allait bon train. Agathe apprit que la maison où elle était née, la maison de son père avant qu’il eût hérité de celle des Descoings, avait été rachetée par les Borniche, elle manifesta le désir de la revoir.

— Sans doute, lui dit sa marraine, les Borniche viendront ce soir, car nous aurons toute la ville qui voudra vous examiner, dit-elle à Joseph, et ils vous inviteront à venir chez eux.

La servante apporta pour dessert le fameux fromage mou de la Touraine et du Berry, fait avec du lait de chèvre et qui reproduit si bien en nielles les dessins des feuilles de vigne sur lesquelles on le sert, qu’on aurait dû faire inventer la gravure en Touraine. De chaque côté de ces petits fromages, Gritte mit avec une sorte de cérémonie des noix et des biscuits inamovibles.

— Allons donc, Gritte, du fruit ? dit madame Hochon.

— Mais, madame, n’y en a plus de pourri, répondit Gritte.

Joseph partit d’un éclat de rire comme s’il était dans son atelier avec des camarades, car il comprit tout à coup que la précaution de commencer par les fruits attaqués était dégénérée en habitude.

— Bah ! nous les mangerons tout de même, répondit-il avec l’entrain de gaieté d’un homme qui prend son parti.

— Mais va donc, monsieur Hochon, s’écria la vieille dame.

Monsieur Hochon, très-scandalisé du mot de l’artiste, rapporta des pêches de vigne, des poires et des prunes de Sainte-Catherine.

— Adolphine, va nous cueillir du raisin, dit madame Hochon à sa petite-fille.

Joseph regarda les deux jeunes gens d’un air qui disait : “ Est-ce à ce régime-là que vous devez vos figures prospères ? ” Baruch comprit ce coup d’œil incisif et se prit à sourire, car son cousin Hochon et lui s’étaient montrés discrets. La vie au logis était assez indifférente à des gens qui soupaient trois fois par semaine chez la Cognette. D’ailleurs, avant le dîner, Baruch avait reçu l’avis que le Grand-Maître convoquait l’Ordre au complet à minuit pour le traiter avec magnificence en demandant un coup de main. Ce repas de bienvenue offert à ses hôtes par le vieil Hochon, explique combien les festoiements nocturnes chez la Cognette étaient nécessaires à l’alimentation de ces deux grands garçons bien endentés qui n’en manquaient pas un.

— Nous prendrons la liqueur au salon, dit madame Hochon en se levant et demandant par un geste le bras de Joseph. En sortant la première, elle put dire au peintre : “ Eh ! bien, mon pauvre garçon, ce dîner ne te donnera pas d’indigestion ; mais j’ai eu bien de la peine à te l’obtenir. Tu feras carême ici, tu ne mangeras que ce qu’il faut pour vivre, et voilà tout. ainsi prends la table en patience… ”

La bonhomie de cette excellente vieille qui se faisait ainsi son procès à elle-même plut à l’artiste.

— J’aurais vécu cinquante ans avec cet homme-là, sans avoir entendu vingt écus ballantdans ma bourse ! Oh ! s’il ne s’agissait pas de vous sauver une fortune, je ne vous aurais jamais attirés, ta mère et toi, dans ma prison.

— Mais comment vivez-vous encore ? dit naïvement le peintre avec cette gaieté qui n’abandonne jamais les artistes français.

— Ah ! voilà, reprit-elle. Je prie.

Joseph eut un léger frisson en entendant ce mot, qui lui grandissait tellement cette vieille femme qu’il se recula de trois pas pour contempler sa figure ; il la trouva radieuse, empreinte d’une sérénité si tendre qu’il lui dit : “ Je ferai votre portrait ! ”

— Non, non, dit-elle, je me suis trop ennuyée sur la terre pour vouloir y rester en peinture !

En disant gaiement cette triste parole, elle tirait d’une armoire une fiole contenant du cassis, une liqueur de ménage faite par elle, car elle en avait eu la recette de ces si célèbres religieuses auxquelles on doit le gâteau d’Issoudun, l’une des plus grandes créations de la confiturerie française, et qu’aucun chef d’office, cuisinier, pâtissier et confiturier n’a pu contrefaire. Monsieur de Rivière, ambassadeur à Constantinople, en demandait tous les ans d’énormes quantités pour le sérail de Mahmoud. Adolphine tenait une assiette de laque pleine de vieux petits verres à pans gravés et dont le bord est doré ; puis, à mesure que sa grand’mère en remplissait un, elle allait l’offrir. »

Les dîners de ma grand-mère

Théodore de Banville

« Certes, j’étais destiné dans l’avenir à dîner souvent par cœur, d’abord comme écolier à la pension, et plus tard comme poète lyrique ; mais si j’ai maintes fois déjeuné d’une fabuleuse rime riche, éblouie et stupéfaite, et soupé du clair de lune, du moins, dans ma petite enfance, j’ai si bien par avance pris mon éclatante revanche, que j’ai pu ensuite frapper orgueilleusement sur ma poche où manque ce qui sonne, et rire au nez de la Faim ironique en lui disant :

— Tu me tiens à présent, mais rappelle-toi que je t’en ai fait voir de grises !

En effet, grâce aux victuailles que de ses domaines des Coquats mon fantasque bisaïeul envoyait à sa fille, — encombrée de brochets, de carpes géantes, de lièvres, de perdrix, de bécasses, de gibier de tout poil et de toute plume, et aussi de légumes, de volailles, de fleurs coupées, de fruits à la chair vermeille, la maison de ma grand’mère eût ressemblé à un festin de Jordaens si elle avait eu des convives ; mais les convives étaient uniquement moi et ma petite sœur.

Un peu avant deux heures, j’arrivais de la petite école tenue par M. Pérille et par son sous-maître Dusselle ; j’étais serré, embrassé, étouffé, baisé sur toutes les coutures, je voyais la table mise où fumaient des plats délicieux ; mais avant de m’y asseoir, je ne manquais pas de m’écrier du ton le plus convaincu :

— Maman Huet, j’ai bien besoin d’un violon rouge !

Si, en entendant ces mots, les servantes qui allaient et venaient derrière nous ne s’étaient pas déjà mises en route, ma grand’mère leur lavait la tête de la belle façon :

— Eh bien ! Lize, Nanon, Marion, qu’est-ce que vous faites là, immobiles comme des souches ? Vous n’êtes pas encore parties chez Chapié ? Vous n’avez pas entendu que cet enfant a besoin d’un violon rouge !

Oh ! chère âme ! comme elle me comprenait bien !

Elle savait en effet que je lui demandais le violon, non pas du tout par caprice et comme un jouet enfantin, mais parce qu’il me le fallait et qu’il m’était utile. Et, mon cher petit Georges, vois ce que c’est d’avoir été bien élevé. Plus tard, bien plus tard, lorsque c’est moi qui ai été vieux et que tu m’as dit :

— J’ai bien besoin d’une boîte de soldats !

Á mon tour je t’ai parfaitement compris, ce qui ne serait pas arrivé si, tout petit enfant, on ne m’avait pas appris à quel point sont indispensables et nécessaires les choses qui nous amusent.

Quand je m’étais bien régalé de bécasses, de perdreaux, d’œufs de carpe cuits au bleu, les servantes revenaient toujours courant, et le plus souvent, tant elles avaient peur d’être encore grondées, m’apportaient plusieurs violons rouges, en général accompagnés de quelques pantins, ma grand’mère leur ayant dit une fois pour toutes que pour moi on pouvait acheter tout ce qu’on voulait. Á ce moment-là, il ne tenait qu’à moi de retourner dans la classe de M. Dusselle, mais il était bien rare que j’en eusse la fantaisie. Au contraire, je prenais ma petite sœur par la main, et nous allions courir ensemble dans le vaste jardin que notre grand’mère ne devait jamais revoir ; nous nous en donnions à cœur joie, rouges, palpitants, essouflés, regardant voler les insectes, dévastant les fruits et tout, comme des Vandales, et nous barbouillant de raisins noires et de mûres. Quand nous étions bien fatigués, nous nous asseyions sur un banc, nous écoutions chanter les oiseaux, et je les accompagnais sur mon beau violon rouge. Á vrai dire, ce violon, que Chapié avait coloré du vermillon le plus fulgurant, ne produisait que des sons vagues et bizarres, et d’ailleurs je n’en savais pas jouer. J’en jouais cependant, pour le plaisir de me figurer que j’étais un petit musicien ; plus tard j’ai encore vécu d’une illusion pareille à celle-là ; j’ai passé ma vie à jouer d’un petit violon rouge que personne n’écoute, et qui peut-être reste muet sous mes doigts agiles, quand je me figure qu’il pleure et qu’il chante.

Cependant cinq grands cris d’airain sonore retentissaient dans l’air ; c’étaient monsieur et madame Jacquemart qui sonnaient cinq heures à l’horloge de la ville.

Au chant de la cloche envolée, je m’en allais chez mes parents, dans la maison voisine. Là, nouvelles caresses, nouveaux baisers, nouveaux joujoux, et, il faut bien l’avouer, nouveau festin. Après un premier dîner comme celui que j’avais fait déjà, Gargantua n’aurait pas eu faim ; mais moi j’avais presque faim, car il y a des grâces d’état pour les enfants de six ans, et cet âge est plein de pitié pour les friandises.

Et puis, bien qu’alors ils ne fussent pas riches, mes parents avaient une Nanette qui, mieux que l’ingénieux moine, aurait véritablement fait une soupe au caillou rien qu’avec un caillou, et un mets appétissant avec la culotte de peau d’un capitaine. Il fallait voir comme elle accommodait un chou farci, comme elle écrivait bien mon nom sur les crèmes avec du caramel, et quel savoureux coulis elle versait sur l’omelette aux laitances ! Ah ! Nanette, j’ai bien des fois songé à toi, lorsque, ma grand’mère morte, j’ai été amené à Paris, et écroué prisonnier dans la pension où il n’y avait jamais de violons rouges ! Là, dans le triste jardin où les arbres étaient plantés en rang dans le sable comme des quilles, il n’y avait aussi ni pruniers, ni abricotiers, ni framboisiers, ni groseilliers, ni pièce d’eau où croissent des lotus et où voltigent les libellules ! Il y avait bien des oiseaux, mais c’étaient des moineaux de Paris, ironiques et gouailleurs comme les autres écoliers ; il est vrai qu’ils m’ont appris à prendre le temps comme il vient et à me moquer du monde ; mais ce talent que je leur ai dû ne m’empêchait pas de regretter les fauvettes et les rossignols.

Le premier repas qu’il me fut donné de voir dans le réfectoire de cette pension me laissa prodigieusement ébloui et stupéfait. Je dis voir, car, grâce à Dieu, je n’ai jamais goûté à ces nourritures que je ne veux ni me rappeler ni décrire ; j’aimais mieux avoir toujours faim ; et quelles relations aurais-je pu entretenir avec les soupes claires comme le ruisseau d’argent qui court sous les saules, avec les poissons navrés et les viandes anémiques, moi nourri de la cuisine savante et raffinée d’une Nanette Coudour. Dès que la frissonnante Aurore secouait dans les cieux son voile rose, l’abondance était soigneusement mélangée dans des carafes de verre sans bouchon aux larges gueules, et on l’exposait au soleil, où elle cuisait dans son amertume. Quant au pain, toujours non cuit, il était acheté pour dix jours et rangé dans un placard en contre-bas tapissé de papier bleu ; quand on nous le donnait, la mie était devenue dure, et sur la croûte blanche et molle s’étaient collés de grands morceaux de papier bleu ! Voilà comment, ainsi préparé et guéri par de telles épreuves, j’ai pu sans terreur embrasser la profession de poète lyrique, où on ne mange pas, mais où du moins on ne fait pas semblant de manger, ce qui est beaucoup plus net. »

Chez madame de Warens

Jean-Jacques Rousseau,

Les Confessions, Livre troisième

« On ne trouvait pas chez Madame de Warens la magnificence que j’avois vue à Turin, mais on y trouvoit la propreté, la décence et une abondance patriarcale avec laquelle le faste ne s’allie jamais. Elle avoit peu de vaisselle d’argent, point de porcelaine, point de gibier dans sa cuisine, ni dans sa cave de vins étrangers ; mais l’une et l’autre étoient bien garnies au service de tout le monde, et dans des tasses de fayance, elle donnoit d’excellent café. Quiconque la venoit voir étoit invité à dîner avec elle ou chez elle, et jamais ouvrier, messager ou passant ne sortoit sans manger ou boire. Son domestique étoit composé d’une femme de chambre fribourgeoise assez jolie appellée Merceret, d’un valet de son pays appellé Claude Anet dont il sera question dans la suite, d’une cuisinière et de deux porteurs de louage quand elle alloit en visite, ce qu’elle faisoit rarement. […]

La manière dont son ménage étoit monté étoit precisement celle que j’aurois choisie ; on peut croire que j’en profitois avec plaisir. Ce qui m’en plaisoit moins étoit qu’il falloit rester très longtems à table. Elle supportoit avec peine la prémière odeur du potage et des mets. Cette odeur la faisoit presque tomber en défaillance, et ce dégout duroit lontems. Elle se remettoit peu-à-peu, causoit, et ne mangeoit point. Ce n’étoit qu’au bout d’une demie heure qu’elle essayoit le premier morceau. J’aurois dîné trois fois dans cet intervalle : mon repas étoit fait lontems avant qu’elle eut commencé le sien. Je recommençois de compagnie ; ainsi je mangeois pour deux, et ne m’en trouvois pas plus mal. »

Un menu de convives

Émile Legouvé,

1883*

« Le comte de B…, que j’ai connu dans ma jeunesse, me faisait l’effet d’un portrait du dix-huitième siècle. Il était célèbre par ses dîners. J’y ai assisté quelquefois, et j’en ai gardé souvenir. Á quoi tenait leur charme ? Á ce qu’il y avait deux menus également excellents, menu de mets et menu de convives.

Le comte s’occupait avant tout du second, mais sans négliger le premier. Il prétendait que pour avoir une bonne maison, il faut que le mari ou la femme soit un peu gourmand, et comme la comtesse n’y entendait rien, il l’était pour elle et pour lui. Aujourd’hui, un homme qui dîne en ville cinq fois dans une semaine, fait cinq fois le même dîner. La salle à manger change, le repas ne change point. Parti de chez un des grands marchands de comestibles de Paris, il porte toujours la même marque de fabrique ; c’est de la cuisine d’exportation. Le comte méprisait fort ces repas de pacotille. Quand on dînait chez lui, il ne voulait pas qu’on crût dîner chez un traiteur ; ses prétentions de famille s’étendaient jusqu’à l’office ; il avait des traditions d’entremets. Je l’entends encore me dire, un jour où j’étais assis à côté de lui, et où l’on m’offrait un plat que je refusais :

— Prenez, mon cher ami, c’est de l’ancienne cuisine.