LA CUISINE INSOLITE

L’insolite surgit d’une époque à l’autre, d’un pays à l’autre,

d’une civilisation à l’autre, d’un mode culinaire à un autre…

Un mélange de saveurs n’est acceptable que lorsqu’il débouche sur une harmonie gustative. Ce que les Anciens appréciaient n’est donc plus nécessairement de notre goût. Que penserions-nous ainsi du kandaulos (κάνδαυλος), plat créé par les Lydiens, dont Hégésippos de Tarente rapporte qu'il est constitué « de viande bouillie, de miettes de pain, de fromage de Phrygie, d'anis, et de bouillon gras » (1) ? Ou de la fameuse préparation qu’évoque Sénèque (2) et qui entremêlait les comestibles les plus recherchés et les plus délicats, tels qu’huîtres et autres mollusques, oursins (ou doussins) et mulets dépouillés de leurs arêtes dans une même sauce, au point qu’il était impossible de distinguer la saveur des divers ingrédients au milieu de ce salmigondis ? Pourtant ce dernier plat fit sensation en son temps.

Il est vrai qu’autrefois, l’association d’ingrédients au sein de certains mets visait souvent à exprimer, de par leur abondance ou leur rareté, la fortune du personnage auquel il était destiné. Plus les composants étaient nombreux, plus l’hôte était riche. Tel fut le cas de l’oille, ce mets tant estimé des grands seigneurs espagnols, qui se servait dans des plats d’argent. Il comportait une grande diversité de volailles (canards, perdrix, poulets cailles, pigeons, etc.) et mettait en œuvre un beau mélange d’aromates (3). Bien d’autres apprêts pourraient illustrer cette sorte de cuisine, plus insolite que savoureuse pour un palais moderne.

Pot à oille, Edme-Pierre Balzac, 1756, Musée du Louvre, Paris.

De même, le mélange salé-sucré, jadis abondamment employé chez les Romains et, aujourd’hui, très présent dans certaines cuisines exotiques, asiatiques entre autres, peut nous surprendre.

Mais l’insolite peut aussi jaillir du détournement d’une saveur naturelle — du moins, ce qui peut paraître tel au palais de l’homme du XXIe siècle. Imaginerait-on, à l’heure actuelle, se régaler, comme au XVIe siècle, de mini-artichauts confits au sirop de sucre ? Ce légume se situe désormais dans le domaine du salé, et il nous serait difficile de le concevoir transformé en friandise. Pourtant, l’homme fortuné de la Renaissance l’aimait également ainsi. Il est évident qu’aux débuts de la cuisine savante, la recherche de nouveaux apprêts inspira bien des détournements de goûts de ce type… à moins que le « camouflage » ne fût chose voulue pour impressionner les convives, en summum du luxe. Ce fut le cas lors du dîner chez le riche Nasidienus, que Fundanius relate à Horace : « Nous autres, le menu fretin, nous mangions oiseaux, coquillages, poissons, apprêtés de façon à ne pas nous permettre de reconnaître leur goût habituel. Mon ignorance fut visible, quand Nomentanus me fit passer des filets de plie et de turbot, tels que je n’en avais jamais mangé. » (4)

D’après L. Friedlænder (5), l’abondance des mets que proposaient les marchés romains ne fut pas étrangère à cette volonté extrême de « raffinement » : « La période du plus grand luxe de table, chez les Romains, ne commença qu’après la bataille d’Actium […]. L’essor de prospérité que le commerce prit après la pacification du monde romain, notamment après l’ouverture de relations commerciales avec l’Inde et l’Asie en général, par la voie d’Alexandrie, contribua essentiellement, sans doute, à l’effet signalé. C’est à partir de cette époque seulement que Rome devint, par le fait, une place où un vaste négoce, embrassant tous les pays, en faisait affluer tous les produits naturels et ouvrés, et où l’on pouvait à son aise examiner de près les marchandises du monde entier. Ce fut aussi seulement alors que les productions les plus rares et les plus chères de toutes les zones purent être employées largement à multiplier les jouissances du palais des gastronomes, dans leurs orgies. C’est alors qu’il y eut, comme dit Pline dans son langage ampoulé, un tel mélange d’ingrédients de toute espèce, que chaque espèce dut, pour mieux chatouiller le palais, emprunter des autres un goût différant complètement de sa saveur propre, et qu’il en résulta une confusion générale des productions de toutes les zones et de tous les climats. Pour tel mets on mit à contribution l’Inde, pour tel autre l’Égypte, ou Cyrène, ou la Crète, et ainsi de suite. Les hommes, dans leur rage dévorante, ne s’arrêtent pas même devant les poisons. » Le recours systématique aux épices n’était sans doute pas étranger à ces modifications de saveur, dont on tirait, d’ailleurs, une certaine fierté. Apicius ne clôt-il pas la recette de « patina de menuise sans menuise » par ces mots : « À table, personne ne reconnaîtra ce qu’il mange. (6)

De même, des aliments aussi courants que ceux que nous connaissons aujourd’hui peuvent avoir paru insolites à nos ancêtres. Si la pomme de terre, originaire d’Amérique précolombienne et introduite en France à la fin du XVIe siècle, eut tant de mal à se faire adopter, n’est-ce pas parce qu’elle ne s’apparentait à aucun aliment familier ? Les riches la considéraient grossière, les pauvres ne la mangeaient qu’en période de disette, la donnant aux bêtes le reste du temps. « Dans certains pays d’Europe, on explique doctement que si Dieu avait voulu que ce légume serve de nourriture aux hommes, la Bible l’aurait fait savoir ; en Bourgogne, au XVIIIe siècle, les paysans refusent d’en manger car ils sont persuadés que cela donne la lèpre. » (7) La méfiance peut donc se rapporter autant aux effets néfastes que le produit inconnu est suspecté d’avoir sur la santé qu’à sa saveur proprement dite. Pourtant, ce tubercule allait connaître une belle carrière gastronomique ! De la même manière ont pu sembler « insolites » à nos ancêtres ces breuvages, venus de lointaines contrées, que sont le chocolat, le thé et le café. Les polémiques qu’ils suscitèrent en témoignent. Mais la dilection de l’époque pour l’exotisme joua en leur faveur… Et les Occidentaux y prirent goût.

La chose n’est, en fait, pas toujours aisée. Dès que nous sortons des habitudes alimentaires que nous ont inculquées notre civilisation et notre éducation, nous sommes désemparés. L’absence d’habitude crée le malaise… Ne disposant plus des repères de goût qui nous sont « classiques », nous basculons dans la crainte de l’inconnu, sensation moins liée à une saveur que nous ignorons qu’à la représentation du produit et à sa valeur dans notre perception culturelle. Le dépaysement nous mène aux confins du mystérieux. Et tout homme n’a pas l’âme d’un aventurier, même en matière de gastronomie…

Pourtant les Anciens étaient, semble-t-il, moins timorés. Il est vrai que la cuisine, alors en quête d’elle-même, de ses fondements et de ses règles, n’hésitait pas à apprêter des produits qui peuvent nous paraître fort bizarres et à tenter des associations pour le moins audacieuses, mariant poissons et volailles, alliant fruits secs et viandes, utilisant le miel là où on l’attend le moins. À ces recherches, qui servirent de point de départ à la lente élaboration de l’art culinaire, s’ajouta, chez quelques-uns des premiers « gourmets » de l’Histoire, un goût marqué pour l’ostentatoire et l’extravagant. Héliogabale, qui sévit à la tête de l’empire romain par ses excentricités, souvent d’une rare monstruosité, exprima, dans ses rapports aux plaisirs de la table, autant cette cruauté incommensurable que son profond goût du luxe. S’il fut le premier à utiliser des marmites à réchaud en argent, ainsi que des chaudrons du même métal », s’il parsemait de roses ses salles à manger et s’il eut des lits en argent massif pour manger, avant toute chose, il se voulait un fin gourmet et appréciait les mets recherchés par les riches Romains. Ainsi, précise Ælius Lampridius (8), « il se fit servir souvent, à l’exemple d’Apicius, des talons de chameaux, des crêtes prises sur des coqs vivants, des langues de paons et de rossignols, parce que c’était, disait-on, un préservatif contre la peste. Il faisait servir aux officiers du palais des plats immenses remplis d’entrailles de mulets, de cervelles de phénicoptères, d’œufs de perdrix, de têtes de perroquets ; de faisans et de paons. Il faisait paraître des cirrhes de mulets en si grande quantité qu’on les présentait en guise de cresson, de céleri et de fenugrec, remplissant des vases à faire cuire les fèves et des plats ; ce qui est réellement étonnant. » (9) Les cervelles d’autruches avaient tout particulièrement sa faveur ; l’empereur n’hésitait pas à faire sacrifier des centaines d’animaux pour un seul repas, à cette seule fin (10). Par ailleurs, il aurait lui-même inventé les « saucisses de poissons, par exemple d’huîtres de plusieurs sortes, de conques marines, de langoustes, de homards, et de scilles » (11). Et il incitait ses convives à mettre au point des sauces nouvelles, moyennant un magnifique présent en récompense, mais aussi avec le risque, pour le convive créatif, de devoir manger toute la préparation culinaire si celle-ci avait déplu à Héliogabale (12).

Lawrence Alma-Tadema, Les roses d’ Héliogabale, 1888, coll. part.

S’il était de bon ton de produire un effet de surprise chez ses convives, il était déjà d’usage, chez certains riches, d’étaler sa fortune à travers le luxe de sa table. Et du luxe à l’insolite, le pas est vite franchi. Ici et là, il s’agissait de faire du repas un spectacle, un événement, en se préservant de toute fadeur susceptible de le rendre ennuyeux comme de tout excès générateur de satiété. C’est ce que Florence Dupont (13) qualifie de « stratégie de l’étonnement », laquelle se traduit par « une dramatisation du cérémonial, qui commence avec les billets d’invitation et continue avec l’invention de plats inouïs et la mise en scène du banquet. »

Vanité fanfaronne et ostentation s’alliaient à une gourmandise effrénée. Le luxe était même parfois accompagné d’une redoutable gloutonnerie, sans rapport avec la délicatesse inhérente à toute véritable gastronomie. Ainsi Suétone décrit l’empereur Claude (14) comme « toujours prêt à manger et à boire, à quelque heure et dans quelque lieu que ce fût », ne sortant « presque jamais d’un repas que gonflé de nourriture et de boisson » et aimant organiser d’immenses repas auxquels participaient jusqu’à six cents invités. C’est ce même empereur qui, écrit l’historien, « méditait, assure-t-on, un édit “ pour permettre de lâcher des vents et des pets à table ” [ventris crepitum edere], parce qu’il avait appris qu’un de ses convives [un Sénateur] avait pensé mourir pour s’être retenu par décence devant lui. » (15) Mais le portrait que Suétone dresse de l’empereur Vitellius est encore plus explicite de cet énorme appétit impérial. Sans doute Vitellius était-il un « phénomène »… Par delà l’abondance inhérente au souci de paraître se lit, chez cet empereur cruel, dont le règne ne dura que quelques mois, une faculté d’absorption hors normes, une goinfrerie véritablement pathologique. Nous sommes loin de la gourmandise affichée, mais point monstrueuse, des nouveaux riches romains.

Cette gourmandise fut caricaturée par des écrivains comme Horace ou Juvénal, dans leurs Satires. Le premier célèbre la « vie frugale » (16) — « Vois la pâleur des convives, quand ils se lèvent d’une table trop chargée ; et de plus, le corps, alourdi par les excès de la veille, pèse sur l’âme et cloue à terre cette partie de l’intelligence divine. » — et stigmatise, à travers la description d’un repas ridicule chez le parvenu Nasidienus (17), l’excès de sophistication qui présidait souvent à la confection des mets. La préparation de la murène est un modèle du genre : « On apporte une murène, dressée sur un plat entre des squilles nageant dans la sauce. À ce moment, l’amphitryon prend la parole : “ Quand on l’a pêchée, elle était pleine ; après le frai, la chair eût été moins délicate. Quant à la sauce, voici ce qu’on y a mis : de l’huile vierge du Vénafre (18), du garum fait avec les intestins du poisson d’Espagne [maquereau] ; pendant la cuisson, du vin de cinq ans, récolté en Italie ; une fois le poisson cuit, du vin de Chios (aucun autre ne le remplacerait), du poivre blanc, un peu de vinaigre fait avec du vin de Méthymme [dans l’île de Lesbos]. J’ai le premier fait préparer ainsi la roquette verte, l’aunée amère, comme Curtillus l’avait fait pour les oursins, sans les laver : c’est bien préférable à la saumure ordinaire, parce que le coquillage rend son eau, pendant la cuisson. ” » Sotte pédanterie qu’Horace décrit, sans ménagement, mais avec esprit.

Détail d'une chromo Liebig.

L’abondance et l’excès, inhérents à la table des riches Romains et que des lois somptuaires (19) s’efforcèrent vainement d’enrayer, se retrouvent au Moyen-Âge et à la Renaissance, dans les festins seigneuriaux ou royaux. Même goût des saveurs sucrée et salée mêlées, des alliances viandes-poissons… Mêmes accumulations des mets… Même souci de surprendre les convives… L’emploi, pourtant généreux, des épices ne suffisant pas au goût de certains, on alla jusqu’à fixer au plafond des seringues spéciales qui diffusaient des parfums pendant le repas — les apprêts y gagnaient, prétendait-on, en arôme et en saveur. Pourtant, les plats ne manquaient pas d’odeur… « Lors d’un festin que Charles Quint offrit, à Naples, au bey de Tunis, un paon et deux faisans dégagèrent, quand on les découpa, des parfums si violents que toutes les salles du palais, et même les maisons voisines, en furent remplies. » (20)

Des ordonnances somptuaires tentèrent donc de réfréner ces débordements gastronomiques. En France, les édits se succédèrent, sans véritablement parvenir à limiter ce que le pouvoir considérait comme de « vaines et inutiles dépenses ». Ainsi, un édit du 20 janvier 1563 vint réglementer la composition des repas. Il fut désormais interdit, même en des occasions festives ou solennelles, que le menu comportât plus de trois services (entrées, viande ou poisson, dessert) [21]. À enfreindre cette interdiction, amphitryon et convives s’exposaient à une amende, alors que le cuisinier encourait une peine de prison. Mais sans doute la loi n’obtint-elle pas le résultat escompté, car elle fut réitérée deux ans plus tard (22), avec une nouvelle interdiction — celle de « tuer ne manger aigneaux ». Suivirent divers édits visant au même but (23), notamment en 1590 et 1591, pendant le siège de Paris par Henri IV et, surtout, l’ordonnance dite « code Michaud » (24) qui, en janvier 1639, reprit et compléta l’édit de 1563, interdisant « à tous ceux qui font profession de traiter et entreprendre les festins de noces, fiançailles ou autres » (25), de faire payer plus d’un écu par client. Mais comment pouvait-on espérer que traiteurs et clients obtempèrent si facilement ? Paris regorgeait de vivres, et jusque là, ni les lois contre le luxe, ni les mauvaises récoltes, ni même les troubles ensanglantant le royaume n’avaient réussi à réduire une consommation excessive… « […] quoique les vivres soient plus chers qu’ils ne furent oncques, si est-ce que chacun aujourd’huy se mesle de faire festin, et un festin n’est pas bien fait, s’il n’y a une infinité de viandes sophistiquées pour aiguiser l’appétit et irriter la nature. Chacun aujourd’huy veut aller disner chez Le More, chez Sanson, chez Innocent, chez Havart, ministres de volupté et de despense, qui en une chose publique bien policée et bien réglée seroient bannis comme corrupteurs des mœurs. », écrivait l’économiste Bodin en 1574 (26), en pleine période de lois somptuaires. Et rien ne changeait…

En fait, la cuisine ne s’était pas encore trouvée, et tant qu’elle ne fut pas précisée et structurée, il lui fut difficile, voire impossible, de se modérer et de donner la primauté à la saveur sur l’effet visuel. Les impudents étalages se poursuivirent donc jusqu’à ce que les goûts s’affinent, que les techniques se forgent et que la haute cuisine voit le jour, à partir du XVIIe siècle. Pléthore de produits, association de saveurs discordantes, avalanche de mets, recherche de l’apparat, voire de l’extravagance, avant que du goût, des nuances et de l’harmonie… En créant la confusion et en dévoyant le goût, la cuisine se situa souvent dans le domaine de l’insolite — sans aborder le climat tant soit peu obscène que pouvaient générer ses préparations, d’une lourdeur incompatible avec la digestion. Elle donna lieu à une multitude d’anecdotes qui, pour être pittoresques, ne nous apprennent, toutefois, rien sur sa vraie nature. En revanche, celles-ci nous renseignent sur les mœurs des siècles passés. Il ne faut, certes, pas transformer en généralité l’attitude qu’une poignée d’hommes, nobles, riches et parvenus, affichèrent à l’encontre des plaisirs de la table.

© Annie Perrier-Robert

Du temps des lois somptuaires…

« Très vite, le luxe de la table se développe de façon inquiétante. Alarmés de ses ravages, les dirigeants de la République s’efforcèrent de l’enrayer par des lois somptuaires qui le réprimaient comme un dangereux délit. En 182 av. J.-C., le tribun Orchius prétendit limiter le nombre des convives. En 161, le consul Fannius édicta en outre le prix maximum qu’il serait interdit de dépasser en un même repas : 40 sesterces […] ! Ces dispositions draconiennes furent vainement répétées en 115, 113 et 97. En 81, pour leur garantir un minimum de durée et d’obéissance, Sylla en atténua la sévérité, en élevant à 300 sesterces les frais légitimes d’une cena. En pure perte, d’ailleurs ; et le tribun Antius Restio qui, dix ans plus tard, avait eu la naïveté de porter une loi qui ressuscitait la précédente, renonça bientôt à dîner en ville pour n’avoir pas à rougir des violations éhontées de son plébiscite. Un instant la poigne de César s’abattit sur les délinquants; mais après sa mort, sous le second triumvirat, sous Auguste, sous les successeurs d’Auguste, reparurent des lois somptuaires dont l’encre séchait, à peine affichée. Des restrictions imposées par un ivrogne comme Antoine ou un glouton comme Néron ne pouvaient provoquer qu’un long éclat de rire ; et, d’ailleurs, la loi était impuissante à réformer les mœurs, à arrêter le mouvement irrésistible qui entraînait le peuple-roi aux jouissances royales que ses annexions lui avaient révélées. » (Jérôme Carcopino, dans La Cuisine considérée comme un des Beaux-Arts, Éditions du Tambourinaire, Paris, 1951.) Au sein de ces interdictions, des édits interdirent l’engraissement des poules (161 av. J.-C.) — on éluda la défense en engraissant des coqs (Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, X, 139) —, les oiseaux et les coquillages exotiques, les muscardins (Pline, Hist. nat., VIII, 223), etc.

À propos de la Rome ancienne, Jérôme Carcopino (dans La Cuisine considérée comme un des Beaux-Arts, Éditions du Tambourinaire, Paris, 1951) donne une description du comportement souvent inconvenant et abject des invités : « […] nous aurions été vite écœurés par le sans-gêne des convives, conséquence de ces interminables frairies. Non seulement les éructations y étaient fort bien portées et saluées comme autant de politesses, mais depuis un édit de l’empereur Claude, d’autres bruits y étaient admis que les Arabes rougiraient d’y lâcher, et les médecins de l’époque de Martial, faisant écho au langage de cet empereur indulgent à la bête, conseillaient à leurs clients de suivre ses prescriptions sanitaires ; et cette musique de gaz retentit dans le triclinium de Trimalcion avec la béate admiration du maître de céans. La fête d’ailleurs durait si longtemps qu’il n’était pas extraordinaire d’y voir des convives appeler d’un claquement de doigts le serviteur qui leur apportait l’urinal où, sans quitter leur lit, ils évacuaient tranquillement le trop plein de leur vessie. D’aucuns, ayant trop présumé de leur capacité, se laissaient surprendre à table par un haut-le-cœur et souillaient de leurs déjections les brillantes mosaïques du plancher. D’autres, dans leur désir de ne rien perdre de l’énorme ripaille, s’en allaient prudemment dans une chambre à côté, provoquer le vomissement préventif qui les rendait disponibles pour la suite de leurs excès. »

Une pratique insolite

dans la Rome antique

L. Friedlænder,

Mœurs romaines - du règne d’Auguste à la fin des Antonins

Suétone (Vies des douze Césars) évoque cette pratique à propos des empereurs Vitellius (XIII) et Claude (XXXIII).

« […] l’usage des vomitifs, après le repas, n’avait nullement le caractère, qu’il semblerait avoir d’après les idées de nos jours, d’une preuve irrécusable d’intempérance et d’ivrognerie. De ce que César, qui n’était rien moins qu’intempérant (27), prit une fois un vomitif, après un repas copieux chez Cicéron, sans que celui-ci, mentionnant le fait (28), ait l’air d’en avoir été choqué le moins du monde, il ne s’ensuit pas que l’on puisse dire qu’une gloutonnerie bestiale était alors devenue si commune que personne ne songeait plus à s’en formaliser ; il faut plutôt en conclure qu’un remède, employé de nos jours en cas de maladie seulement, était, dans ce temps-là, réputé purement diététique et avait passé en usage comme tel. Il y a ce fait que la purgation régulière, par des moyens parmi lesquels figuraient aussi les vomitifs, telle qu’on la pratiquait déjà chez les anciens Égyptiens (29), avait été recommandée ensuite par la plus grande autorité médicale de l’antiquité grecque, le célèbre Hippocrate, auquel se rallient, au moins en grande partie, les médecins des temps postérieurs, ne déconseillant que l’abus de cette méthode. Du temps d’Hippocrate même, les vomissements après le repas paraissent avoir été plus usités que les vomissements à jeun. Celse n’entendait pas blâmer Asclépiade d’avoir rejeté absolument, dans son livre sur l’hygiène, l’usage diététique des vomitifs, en l’y supposant déterminé par l’habitude de bien des gens d’en prendre tous les jours ; il n’admettait pas que l’on y recourût pour favoriser les excès de la gourmandise ; mais il savait cependant, par expérience, que le moyen susdit, employé à propos dans certains cas, ne pouvait que faire du bien à la santé. Le célèbre médecin Archigène aussi, sous Trajan, déclara l’usage modéré des vomitifs, pris deux ou trois fois par mois, extrêmement salutaire. Galien conseille d’en user avant plutôt qu’après le repas. Parmi ceux qui, regardant l’usage diététique des vomitifs comme positivement nuisible, voulaient qu’on n’y recourût qu’en cas de maladie, il faut ranger Pline l’Ancien (30). Toujours est-il que le nombre des débauchés qui vomissaient, pour se remettre en état de manger, puis mangeaient, pour revomir, et tenaient à ne pas embarrasser leur estomac de la digestion de repas composés de mets provenant de toutes les parties du monde, pouvait bien être assez considérable, au moins du temps de Néron, quand ces lignes sortirent de la plume de Sénèque (31). Mais les propos d’écrivains si portés à exagérer et à trop généraliser, ne suffisent guère pour nous convaincre que la dégoûtante habitude des vomissements quotidiens, avec toutes ses conséquences, aussi pernicieuses que répugnantes, ait jamais pu se communiquer à une grande partie de la société, même à l’époque des plus terribles orgies; car, pour les temps ultérieurs, un pareil débordement est encore moins admissible. On est donc allé trop loin en se représentant généralement les Romains, d’après ce que Pline l’Ancien (32) et Sénèque (33) ont dit des suites de débauches qui, de leur temps, pourraient bien toutefois n’avoir été, malheureusement, que trop fréquentes, comme une race au visage hâve, aux joues bouffies, aux yeux gonflés et aux mains tremblantes, avec de grosses bedaines, affaiblie d’intelligence et dépourvue de mémoire, pour ne pas dire plus (34). »

Frontispice de l'édition de l'ouvrage d'Apicius par Martin Lister (2e éd. 1709), The Huntington Library, San Marino, California.

Le goût du baroque

pour la profusion…

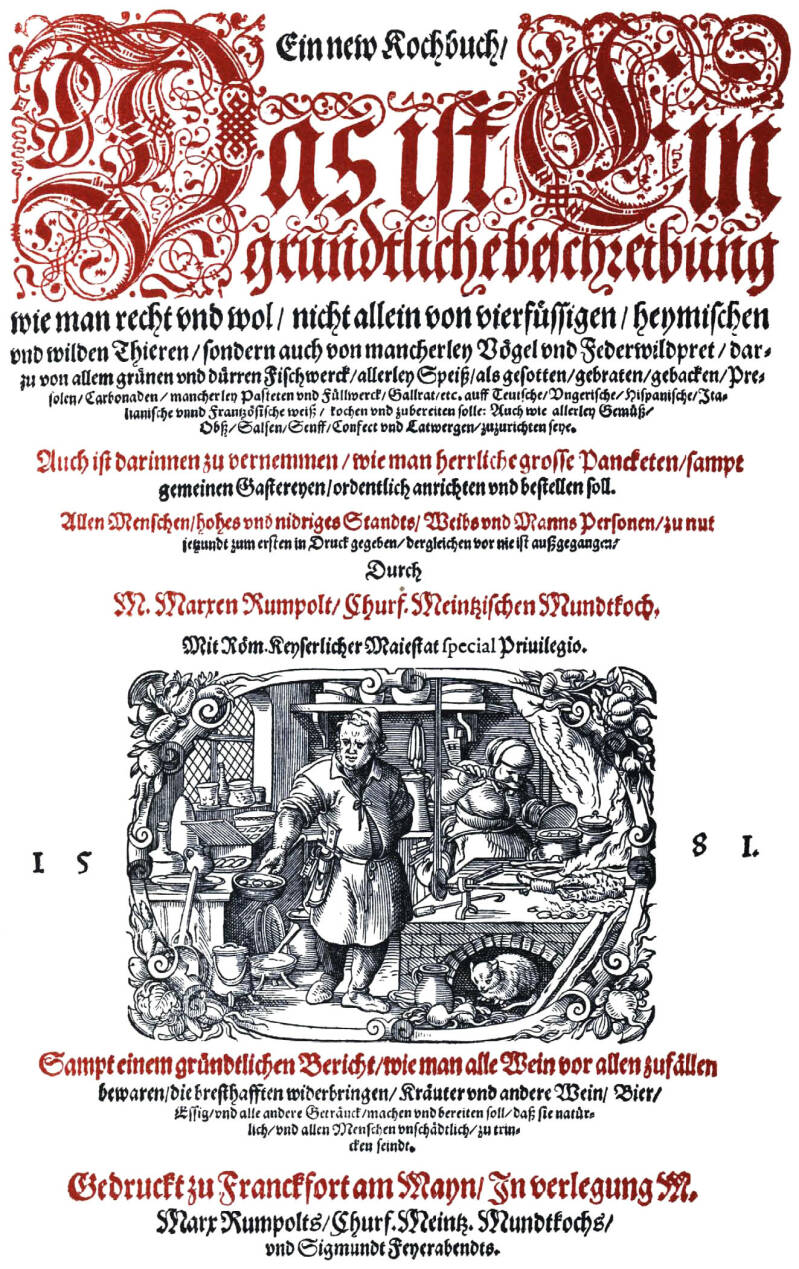

Un écho dans des recettes comme celle de la hollopotrido, que Marx Rumpolt, maître-queux du prince-électeur Daniel Brendel von Homburg à Mayence, publia en 1581 (Ein new Kochbuch, Francfort-sur-le-Main) et qui ne réunissait pas moins de 90 ingrédients (viandes, légumes ou condiments), dans une énorme marmite, la préparation prenant à elle seule plusieurs jours. Une composition d’apparence fantastique, au goût sans doute peu convaincant. Mais, en fait, un prolongement des anciennes natures mortes de marché, caractérisées par l'abondance.

L'expression d’une époque…

Un dîner d'athées

A un dîner d’athées, nouvelle écrite par Jules Barbey d’Aurevilly, en 1871, pour être publiée dans Les Diaboliques (1874).

L’insolite peut souvent naître de la seule nature des personnes réunies autour de la table. C’est le cas des dîners d’athées organisés dans la ville normande de *** par M. de Mesnilgrand lors des séjours de son fils auprès de lui. De riches agapes dont l’intérêt tenait plus à leur propos sacrilège qu’à la qualité des menus, pourtant exceptionnelle. Comme l’explique Jules Barbey d’Aurevilly : « En province et dans une petite ville, tout se sait. La halle y est mieux que la maison de verre du Romain : elle y est une maison sans murs. On savait, à un perdreau ou à une bécassine près, ce qu’il y aurait ou ce qu’il y avait eu à chaque dîner hebdomadaire de la place Thurin. Ces repas, qui avaient ordinairement lieu tous les vendredis, raflaient le meilleur poisson et le meilleur coquillage à la halle, car on y faisait impudemment chère de commissaire, en ces festins affreux et malheureusement exquis. On y mariait fastueusement le poisson à la viande, pour que la loi de l’abstinence et de la mortification, prescrite par l’Église, fût mieux transgressée… Et cette idée-là était bien l’idée du vieux M. de Mesnilgrand et de ses satanés convives ! Cela leur assaisonnait leur dîner de faire gras les jours maigres, et, par-dessus leur gras, de faire un maigre délicieux. Un vrai maigre de cardinal ! »

A la faveur de ce récit, l'écrivain nous donne une description savoureuse d'un notable de la ville, aux prétentions culinaires affichées…

« […] il y avait, à cette époque-là, dans la ville de ***, un fameux receveur particulier des finances, qui avait, quand il y arriva, produit l’effet d’un carrosse à six chevaux entrant dans une église. C’était un assez mince financier que ce gros homme, mais la nature s’était amusée à en faire, de vocation, un grand cuisinier. On racontait qu’en 1814, il avait apporté à Louis XVIII, détalant vers Gand, d’une main la caisse de son arrondissement, et de l’autre un coulis de truffes qui semblait avoir été cuisiné par les sept diables des péchés capitaux, tant il était délicieux ; Louis XVIII avait, comme de juste, pris la caisse sans dire seulement merci ; mais, de reconnaissance pour le coulis, il avait orné l’estomac prépotent de ce maître queux de génie, poussé en pleines finances, de son grand cordon noir de Saint-Michel, qu’on n’accordait guère qu’à des savants ou à des artistes. Avec ce large cordon moiré, toujours plaqué sur son gilet blanc, et son crachat d’or allumant sa bedaine, ce Turcaret de M. Deltocq (il s’appelait Deltocq), qui, les jours de Saint-Louis, portait l’épée et l’habit de velours à la française, orgueilleux et insolent comme trente-six cochers anglais poudrés d’argent, et qui croyait que tout devait céder à l’empire de ses sauces, était pour la ville de ***, un personnage de vanité et de faste presque solaire… Eh bien ! c’est avec ce haut personnage dînatoire, qui se vantait de pouvoir faire quarante-neuf potages maigres d’espèces différentes, mais qui ne savait pas combien il en pouvait faire de gras, — c’était l’infini ! — que la cuisinière du vieux M. de Mesnilgrand luttait, et à qui elle donnait des inquiétudes, pendant le séjour à *** de son fils, au vieux M. de Mesnilgrand ! »

Une étrangeté qui, parfois,

frôle l’horreur

Au contraire de ces dîners au demeurant traditionnels dans leur menu, certains repas s’avèrent insolites par le type même de mets qui y sont servis. Une étrangeté qui, parfois, frôle l’horreur, comme lors de l’odyssée des premiers occupants de Port-Tarascon (35), qui devaient se contenter, pour se nourrir, de conserves, de lézards et de serpents, et qui ne tardèrent pas à devenir les victimes des Papouas « campés de l’autre côté de l’île ». « Pendant un mois », relate Bézuquet, conteur à l’imagination fertile, « ce fut une suite uninterrompue d’horribles festins. Les prisonniers, à tour de rôle, étaient assommés à coup de casse-tête, rôtis sur des pierres brûlantes dans la terre, comme des cochons de lait, et dévorés par ces saubages cannibales… » Mais comment Bézuquet avait-il survécu à ce massacre ? La réponse de Daudet ne manque pas de saveur… « Le pharmacien pensait qu’à vivre dans les bocaux, à mariner dans les produits pharmaceutiques, menthe, arsenic, arnica, ipécacuana, sa chair à la longue avait pris un goût d’herbages qui ne leur allait sans doute pas, à moins qu’au contraire, justement à cause de son odeur de pharmacie, on ne l’eût gardé pour la bonne bouche. »

Draner, Paris assiégé : scènes de la vie parisienne pendant le siége..., 1871

Copyright Annie Perrier-Robert. © Tous droits réservés.

Ajouter un commentaire

Commentaires